La última vez conté que me encontraba tan bloqueado, que me dormía esperando soñar algo interesante para poderlo escribir. Aquello finalmente ocurrió y aquí se los traigo. Qué podrá significar, no lo sé. Al menos me servirá de excusa para leer a Freud.

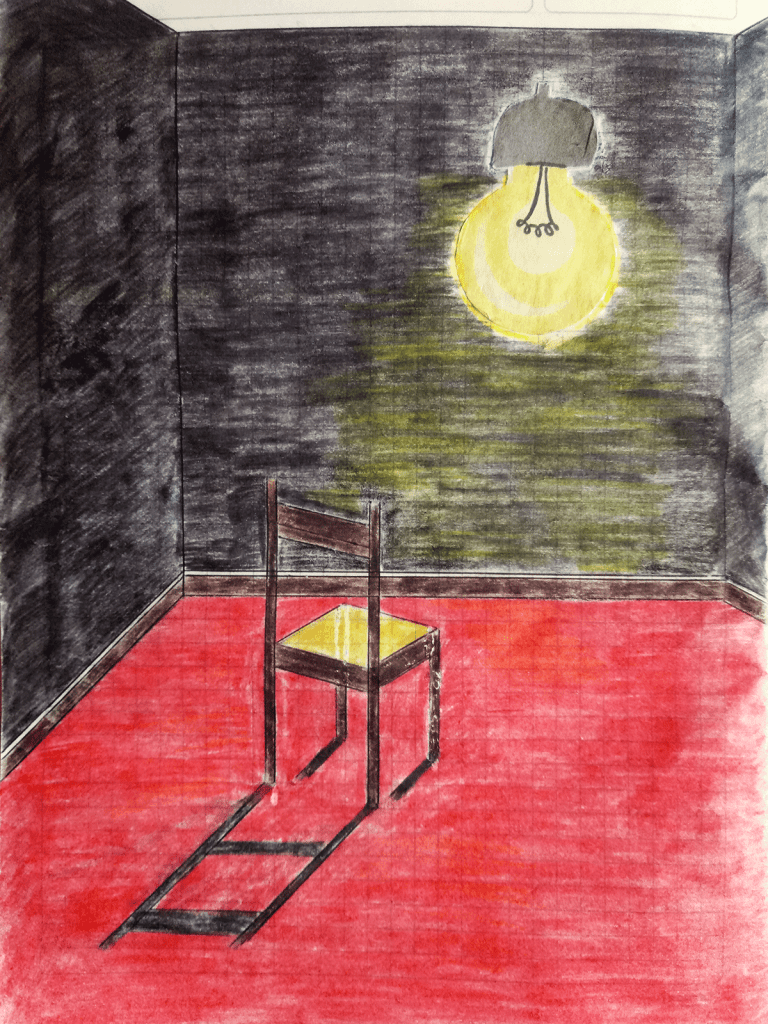

Doy con una casa. La fachada es celeste y tiene un solo piso. Su única conexión con la calle es una puerta de madera blanca que luce algo picada. La abro sin necesitar de alguna llave y entro por un pasadizo envuelto en tiniebla. Lo único que noto son mis pies, así que avanzo cauteloso, palpando la pared a mi lado derecho. Cuando he dado unos treinta pasos, distingo delante de mí un zócalo. Sin perder el contacto con el cemento frío, giro sobre mis talones y cruzo el pasillo. Me estrello con una puerta, busco el picaporte. Una habitación inmensa, iluminada por una hilera de focos que cuelgan de sus propios cables en medio del techo, se extiende ante mis ojos. Su dimensión me recuerda una sala de gimnasio, solo que esta no está alfombrada ni recubierta de caucho. El parqué, opaco y agrietado, salta a la vista. Pienso que alguien está jugándome una broma o que, de algún modo, he dado con el set de una película de terror. Río nervioso.

Al medio, un desnivel divide la habitación. En el nivel más bajo, unos muebles están distribuidos de manera simétrica. Aunque están todos forrados con plástico, puedo darme cuenta de que son los juegos de una sala y un comedor, y un par de vitrinas. Me da la impresión de que el lugar está habitado, pero que la persona que lo habita ha salido de viaje. Pienso “¿Acaso estoy aquí para cuidar de algo?”. Doy la vuelta y me dirijo hacia el otro extremo. Conforme me acerco al desnivel, veo que este se eleva y me sobrepasa. Las dimensiones de la habitación se tornan abismales. No sé si con cada paso que doy la habitación crece o yo me encojo.

«Avanzo, trepo el desnivel, que ahora me parece la Gran Muralla China, y me doy conque la pared del fondo ya no es una pared. Es un vidrio. Y tras él, una masa negra de casi treinta metros de altura está sumergida en agua».

Esto me desconcierta.

Me quito los lentes, froto mis ojos con mis nudillos. Los abro y todo sigue igual: el lugar descomunal y yo minúsculo. Vuelvo a sobarme los ojos, ahora con más fuerza. Así una, dos, tres veces, hasta que los ojos comienzan a arderme como si tuviera conjuntivitis. Pero no me resigno. Pruebo ahora limpiar las lunas de los lentes con mi polo y pellizcarme el brazo, por si estoy soñando, pero ninguna de las dos cosas resulta. Ni mi visión se vuelve realista ni me despierto. Mi corazón comienza a latir por mil y un escalofrío recorre mi espina dorsal. Algo me dice que debo largarme de ahí, pero mi sentido exploratorio —o mi estupidez— me dice que ignore la situación. Avanzo, trepo el desnivel, que ahora me parece la Gran Muralla China, y me doy conque la pared del fondo ya no es una pared. Es un vidrio. Y tras él, una masa negra de casi treinta metros de altura está sumergida en agua. Nuevamente la estupidez me insta a saber qué es.

Me acerco.

A cada minuto, el bulto se infla y desinfla varias veces. Examino cada arista del acuario. La construcción me maravilla: no hay fugas. Retrocedo, reparo en el bulto y veo que una cabeza comienza a emerger de él. Ojos hundidos, pómulos prominentes, fosas nasales anchas, … ¡Es un maldito gorila! Mi primera reacción es retroceder un pie, separar los brazos del cuerpo e inclinar mi torso hacia delante, listo para echar a correr. Sin embargo, siento que detrás del vidrio estoy a salvo.

Más relajado, con los brazos cruzados por delante del cuerpo, comienzo a examinarlo. “¿Cómo carajos respiras?” me pregunto. El simio gira la cabeza de un lado a otro, dilata cada vez más sus orificios nasales. Me siente. Luego de un rato finalmente me ubica y se enfurece. Se pone de pie, se golpea el pecho y gruñe. Yo permanezco immóvil, incluso oso desafiarlo. Hago un ademán con la cabeza y abro las manos, como diciéndole “¿Qué vas a hacer?”.

«Se da cuenta. El cristal ha desaparecido y el agua permanece perpendicular al suelo como las aguas del mar Rojo. Debo huir».

De repente, noto que algo parecido a una serpiente flota a su alrededor. Busco a mis pies algo con que sacarlo y hallo un palo. Lo cojo y atravieso con él la barrera que sostiene el agua. Resulta que lo que había visto no había sido una serpiente, sino la piel mudada de una. El simio se da cuenta de ello y comienza a buscar en torno suyo. Ubica al reptil enrollado tras uno de sus talones. Lo estira como si fuera una cinta métrica y le arranca la cabeza. Se lo come. Luego se queda pensativo, mirándome y mirando la piel de la serpiente que momentos antes había estado a su lado. Se da cuenta. El cristal ha desaparecido y el agua permanece perpendicular al suelo como las aguas del mar Rojo.

Debo huir.

Corro, salto el desnivel y me pego a él esperando que el simio pase por encima y no me note. Lo escucho gruñir, golpearse el pecho y salpicar agua. Sus pisadas hacen vibrar el suelo. Pienso que debo salir pronto. Me enfoco en la puerta y echo a correr. Sin embargo, él sin esfuerzo extiende la mano y me coge. Me agita en el aire como si yo fuera un huevo de pascua y quisiera saber qué hay dentro de mí. Me avienta hacia una de las paredes. Después de dos, tres, cuatro caídas, siento ya no tener aliento para ponerme de pie. Me palpo para evaluar la gravedad de mis heridas y me sorprendo al sentir mis huesos intactos, mi piel intacta.

Los retumbos de sus pasos me dan aviso de otro golpe y, cuando me doy cuenta, ya estoy tirado en otro extremo de la habitación. Tras varios impactos más comprendo: estoy condenado al mismo destino de Prometeo.