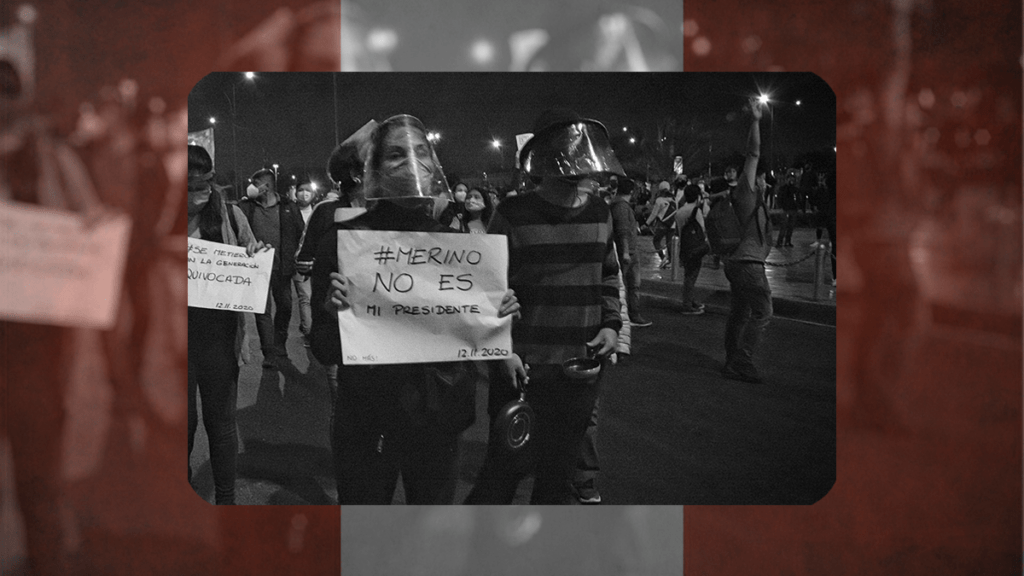

Era un lunes por la tarde cuando una noticia conmocionó al país e hizo que miles salieran a las calles. ¿Recuerda cuál fue tu primera reacción al enterarte de la vacancia? La autora de esta historia nos cuenta la suya.

Luego de que se dio la vacancia, mis grupos de WhatsApp empezaron a reventar. Mi mente no procesaba nada. Karina, una amiga de la universidad, escribió en uno de ellos que salía a protestar en el acto. Yo seguía esperando que Vizcarra hable. No por fe en él, sino porque me resistía a aceptar que estaban secuestrando al país. Cuando dio su discurso de despedida, me choqué con la realidad. “¿Ahora qué pasará?” me pregunté. Triste, me fui a lavar los platos. En ese momento sentí que debía salir a marchar, pero me acobardé. Mientras me disponía a enjabonar mi última olla, escuché un barullo grande.

Salí a la ventana con la olla sucia aún en mis manos, y vi a todas mis vecinas y vecinos con ollas, sartenes y cucharones, haciendo lo que nunca hicieron en cuarentena: ¡cacerolazo! Todos gritaban cosas que no lograba entender. Corrí por mi cucharón y los acompañé. Ha sido la única vez que me he sentido parte de un vecindario. En ese momento entendí que el camino no era quedarse callado. Teníamos que hacer fuerza y salir a luchar. No voy a mentir, aún sentía miedo. Miedo del COVID-19. No había sido capaz de ir a un restaurante a comer como antes, ni de subirme al transporte público, menos aún de sacarme la mascarilla en la calle. Solo había corrido un riesgo decidido cuando mi mamá se enfermó. Ahora era momento de decidir de nuevo. Uno debe elegir en qué batallas está dispuesto a caer. El miedo que sentía era también miedo a la policía, a la policía tirando bombas.

«No era poco, yo me cagaba de miedo, aunque me dé pena decirlo. Pero quería sumar. Que vean que no eran unos pocos protestando. Que se den cuenta que éramos un país luchando. Que los que no podían ir, desde sus ventanas se manifestaban. Que éramos una cadena humana presencial y virtual».

Era miércoles en la noche y el miedo no se iba. Pensé en mi abuelo materno, la única influencia política que he tenido en mi vida. Él fue de Acción Popular. De sus historias recuerdo que conoció a Belaunde, que fue regidor, y que para él la política era servicio. “¡A la política no se entra a robar!” repetía siempre cuando me contaba sus hazañas. Una vez lo canearon por protestar. Me daba rabia que ese partido que él tanto defendió, ahora representara todo lo asqueroso de la clase política. ¡Ay, viejito! Si estuvieras vivo, de seguro te infartabas de nuevo.

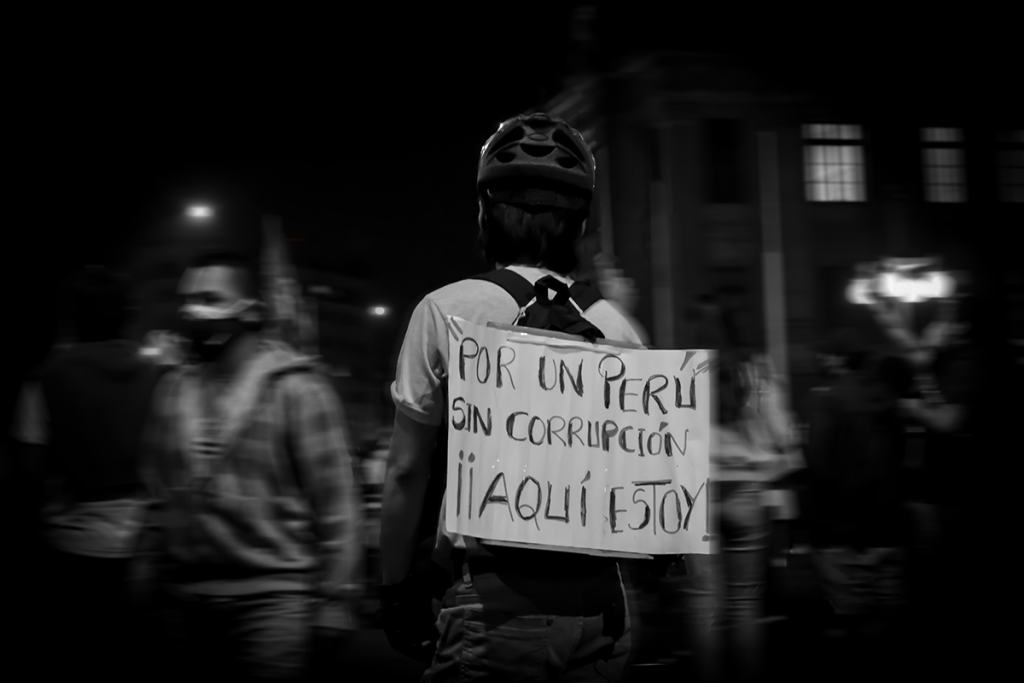

El jueves mi abuela me llamó llorando para decirme que no fuera a la marcha, porque le habían contado que los policías estaban muy violentos y que fijo me contagiaba de COVID-19. Le prometí que mantendría mi distancia y que estaría atenta. “También me da un poco de miedo” le dije. “¡Pero siento que debo ir!”. No era poco, yo me cagaba de miedo, aunque me dé pena decirlo. Pero quería sumar. Que vean que no eran unos pocos protestando. Que se den cuenta que éramos un país luchando. Que los que no podían ir, desde sus ventanas se manifestaban. Que éramos una cadena humana presencial y virtual.

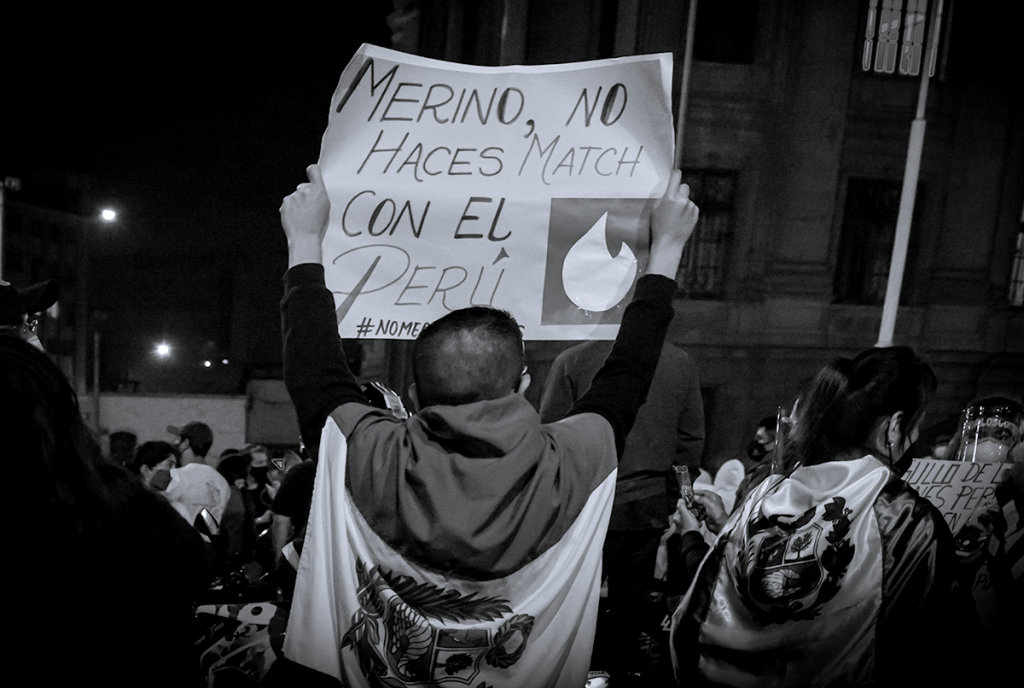

Armé mi kit de marcha: DNI, cámara, agua. Salí rezando para que ningún policía se me acercara. Recogí a mi amiga Flor en la estación Estadio Nacional del metropolitano. No hubo mejor motivo para reencontrarnos. Caminamos por 28 de Julio hasta el Centro Cívico. La primera vez que nos cruzamos con unos policías, nuestros cuerpos se estremecieron de miedo. “¡No vamos a durar mucho!” pensé. Quisimos comprar chicharras, pero solo encontramos unas banderitas del Perú que una señora ofrecía a un sol. Nos sumamos a las arengas, avanzando por donde podíamos. Había tantas personas, que las entradas a Plaza San Martín estaban copadas. Algunos se regresaban para tratar de tomar otras rutas. Nosotras seguíamos a la gente. Yo seguía cagándome de miedo; sentía que de un momento a otro se podría poner feo. Me consolaba estar conectada a las redes y saber que gente que me quiere sabía dónde estaba. Me sentía protegida por su cariño desde lejos. También por la gente a mi alrededor.

Protestaban personas vulnerables al COVID-19 —por su edad—, familias completas y gente muy joven… Era todo un país presente. Nos juntamos a otro grupo y avanzamos hacia plaza San Martín arengando “¡Vamos pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo!”. Después de un rato me sentí confiada para empezar a tomar algunas fotos. Saqué mi cámara, aunque no veía bien. Mis lentes se empañaban rápido al igual que el protector facial; solo veía manchas por más que los limpiaba cada cinco minutos. Mientras seguíamos avanzando, una avalancha de gente se volteó y empezó a correr. Logré ver con claridad el rostro de terror de la chica que iba delante de mí. Me paralicé unos segundos hasta que escuché a Flor decir “¡Corre!”, y con la cámara que aún no había prendido, la mochila toda abierta, y mi máscara y mis lentes empañados empecé a correr a ciegas, pensando “¡Ya fue todo, conchasumadre! ¡Que no me metan presa!”. Luego del alboroto me di cuenta de que había perdido a mi amiga. Nos encontramos después de unos minutos. Estábamos asustadas. “¡Que cobardes!” nos decíamos.

«De esa noche me llevé algunas malas fotos y mucho miedo. Pero también algo más importante: esperanza. Esperanza por ver a tanta gente construyendo patria. Sabía que no pararíamos hasta rescatar a nuestro país».

Ella, entre toda la gente que corrió, vio que una señora con su nieta, al igual que nosotras, se llevó el susto de su vida, pero que tenía problemas para calmarse. La intentamos alcanzar y entre la gente se nos perdió. Espero que se haya retirado a salvo. Yo no vi nada mientras corría, solo escuché gente gritando y a mi corazón saltar. Después de ese susto vino un poco de calma. Decidimos que el Sheraton sería nuestro punto de encuentro por si nos perdíamos. Para nosotras lo importante era no separarnos, pero si pasaba, por nada del mundo debíamos estar solas. Pasó un rato y la historia se repitió. Escuché un estruendo, la gente empezó a correr. De nuevo el miedo. Al dejar de correr vi un grupete golpeando la puerta de un garaje e insultando. Estaba confundida, no entendía qué pasaba. Algunos corrían; otros gritaban “¡No corran, resistan!”. Mi amiga me jaló y me dijo que los del grupete eran ternas. Nos alejamos un poco. Después nos unimos a otros manifestantes que llegaban en bicicletas y skates y con ellos avanzamos un poco, pero nos quedamos a una distancia de Plaza San Martín. Después decidimos bajar y unirnos al grupo que estaba frente al Palacio de Justicia. Al final caminamos hacia la avenida Arequipa. Ahí nos topamos con un grupo de gente que iba rumbo al centro. Aunque caminábamos en direcciones opuestas, movimos nuestras banderitas y arengamos con ellos. Muchos iban con sus perritos en brazos. Dejé a mi amiga en la estación del metropolitano. Sentíamos el cuerpo adolorido.

De esa noche me llevé algunas malas fotos y mucho miedo. Pero también algo más importante: esperanza. Esperanza por ver a tanta gente construyendo patria. Sabía que no pararíamos hasta rescatar a nuestro país. El sábado regresé a marchar, pero no intenté llegar a Plaza San Martín. Me quedé en Palacio de Justicia arengando. Ese día, la cantidad de gente superó a la del jueves. Luego me fui hacia Vía Expresa. Tenía miedo y un mal presentimiento, a pesar de que mientras estuve ahí todo parecía tranquilo. Esa noche tuvo un final triste y desconcertante.

Me queda estar agradecida con todas las personas, hermanos y hermanas, que estuvieron en primera fila, desactivando bombas y poniendo el cuerpo y el corazón por el país que somos todos. Gracias por esa valentía que yo no tengo, pero que prometo construir, porque aún nos queda camino por recorrer. ¡Que viva el Perú y su gente, hoy y siempre, carajo!

Autora: Esly Pérez.