Nos solemos enfrascar en literatura extranjera, teniendo en nuestros libreros obras nacionales. Como «La palabra de mudo» de Julio Ramón Ribeyro, cuya introducción no podemos pasar por alto. En ella, además de hablarnos de sus influencias, Ribeyro nos otorga unos principios que, a su criterio, todo cuento debe cumplir.

El cuento es un género literario que siempre me ha cautivado. Desde niño, para ser exacto. Nunca olvidaré la impresión que me causó la lectura de Garduño, de Anatole France, cuando tenía once o doce años: al llegar al final sentí una especie de sofocación o de vértigo por lo inesperado del desenlace. Más tarde otros cuentos me sedujeron, pero por razones diferentes: Los ojos de Judas de Valdelomar, por su tono nostálgico y melancólico; La botija de Pirandello, por lo divertido de la situación; La carta robada de Poe, por lo ingenioso de su intriga; Bola de sebo de Maupassant, por la sublevante crueldad de la historia; Matías de Eça de Queirós, por su delicada ironía, o Una historia simple de Flaubert, por la concisión de su estilo. Y más tarde aún, al leer cuentos de Kafka, Joyce, James, Hemingway y Borges, por citar algunos autores, descubrí nuevas probabilidades y goces en el relato breve; la lógica del absurdo, la habilidad técnica, el arte de lo no dicho, la eficacia del diálogo, y la sapiencia y fantasía puestas al servicio de paradojas y parábolas intelectuales.

«Uno está nutrido de los autores que ama, de los que algo o mucho toma y aprende, pero sobre todo está nutrido de su propia experiencia».

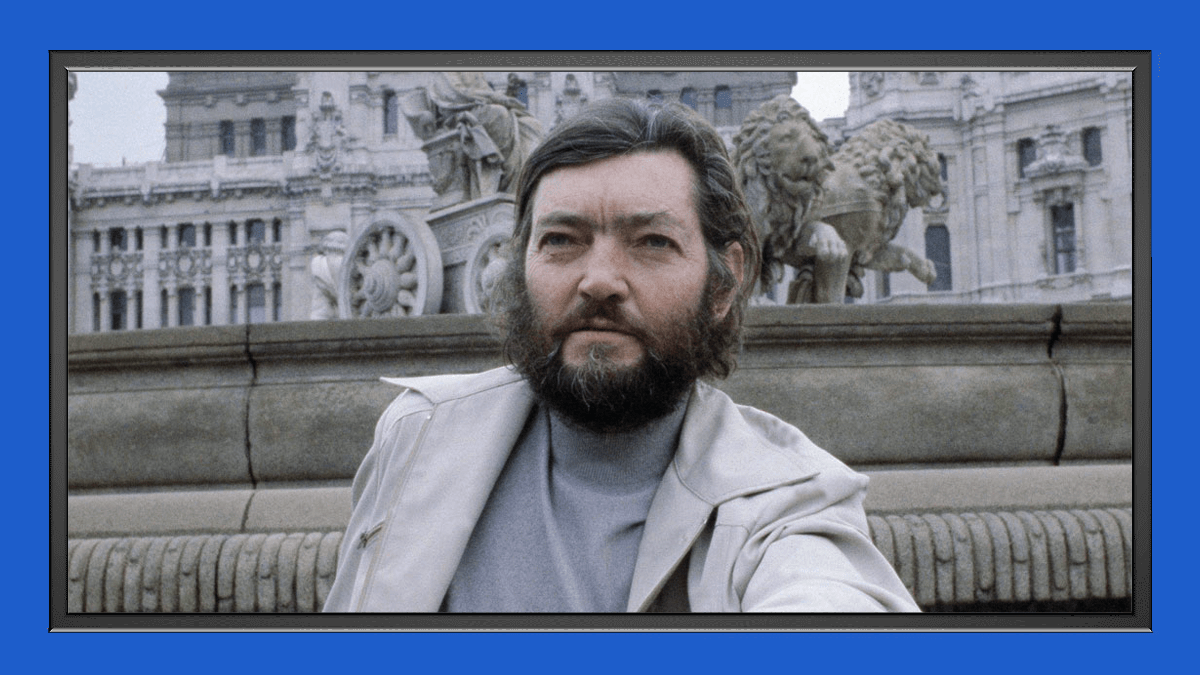

En tanto que cuentista, yo soy hechura de estas lecturas y de muchas otras que sería largo citar. Uno está nutrido de los autores que ama, de los que algo o mucho toma y aprende, pero sobre todo está nutrido de su propia experiencia. Y la mía, por tiempo, lugar y accidentes, es diferente a la de los autores que admiro, de modo que mal podría escribir como ellos. Mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de mi propia vida, la de un escritor limeño de la segunda mitad de nuestro siglo, educado en un ambiente de la burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa, que desempeñó más por necesidad que por gusto diversos trabajos, que alternó periodos de disipación con periodos de reclusión y que retornó a su país cargado de recuerdos y vivencias, pero con muy pocas certezas y la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizás el empleado en escribir algunos libros, particularmente de cuentos.

Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio, y de acuerdo a mi propia sensibilidad, lo merecía: oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes, locos, putas, profesores, burócratas, Tarma y Huamanga, pero también Europa y mis pensiones y viajes y algunas historias salidas solamente de mi fantasía, a eso se reducen mis cuentos, al menos por sus temas o personajes. Que ellos —mis cuentos— tan variados y dispares, fragmentos de mi vida y del mundo como lo vi, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar. Y que tampoco me preocupa demasiado. Así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos veinte años. Escribir sobre lo actual, sobre lo inmediato, es importante pero no indispensable. Para ello hay además entre nosotros muchos jóvenes y excelentes cuentistas. Aunque es bueno recordarles, parafraseando a Borges, que la actualidad es a menudo anacrónica.

«Que ellos —mis cuentos— tan variados y dispares, fragmentos de mi vida y del mundo como lo vi, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar».

Para concluir este breve preámbulo diré que me hubiera gustado aprovechar la ocasión para desarrollar mi concepción del cuento o si se quiere mi poética del cuento, a la luz de mis cuarenta o más años de experiencia en este género. Pero me pareció ocioso o redundante, pues dicha poética se encuentra formulada implícitamente en mis relatos, al menos para el lector atento. Me limitaré en consecuencia a enunciar al azar algunos preceptos:

1.— El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo.

2.— La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real debe parecer inventada y si es inventada real.

3.— El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón.

4.— La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender, si todo ello junto mejor. Si no logra ninguno de estos efectos no existe como cuento.

5.— El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela.

6.— El cuento sólo debe mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja.

7.— El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral.

8.— El cuento debe partir de situaciones en las que el o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino.

9.— En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible.

10.— El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace es que el cuento ha fallado.

La observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente, como yo mismo lo he hecho. O aún algo mejor: inventar un nuevo decálogo.

JULIO RAMÓN RIBEYRO

Barranco, 1994