Hoy he comprobado que una imagen vale más que mil palabras. Encontré la foto de mi primer año y, luego de observarla un toque, me puse a escribir. Me desplacé entre recuerdos, sospechas y comparaciones entre imágenes mentales de ayer y hoy. Salieron mil palabras, pero me quedé con mucho por contar. Tal vez como para una diez mil palabras más.

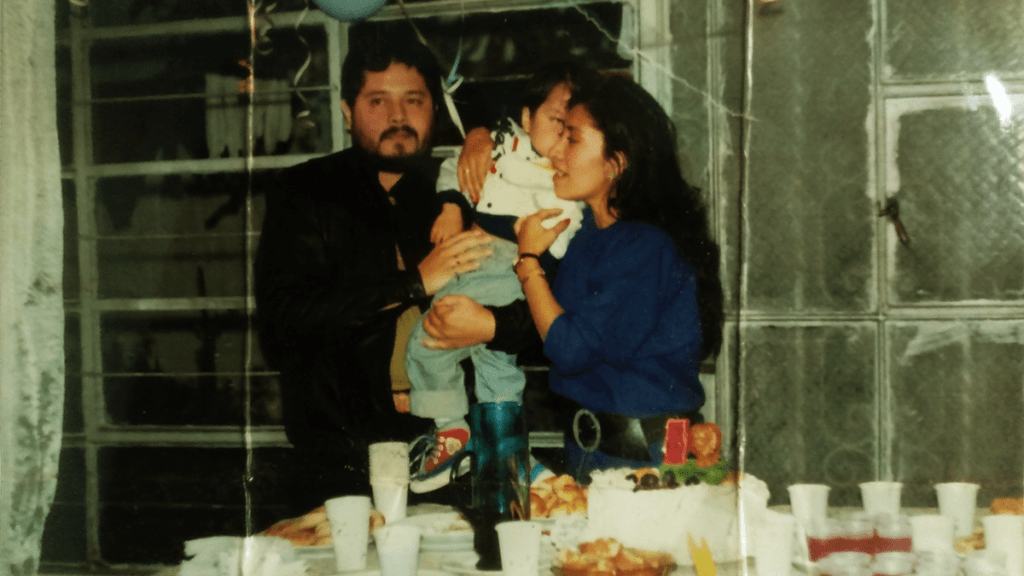

¿Qué decir sobre una foto de hace veinticinco años? Recordar es imposible, solo puedo intuir por lo que veo. Algunas cosas sí puedo afirmar, como el lugar. Es la casa de mi abuela Consuelo, la mamá de mi mamá. Y ese es el comedor. Tras la ventana, está el jardincito que no era muy grande. Rectangular y tal vez de unos treinta metros cuadrados, tenía al lado izquierdo una escalera en forma de caracol que iba hacia la azotea, donde mi tío y su familia tenían sus habitaciones. Y al derecho, tres jaulas una al lado de la otra con cuculíes dentro. A mi abuelito le gustaba criarlas, así como le gustaba caminar y echarle limón a la comida. No importaba si era sopa o guiso, el limón no podía hacerle falta. A la hora de poner la mesa, en su tapete, además de cubiertos, servilleta y vaso, colocábamos un limón cortado por la mitad. De él aprendí a comer limón con sal. A veces, cuando mi abuelita preparaba el almuerzo, me metía a la cocina y me sentaba en la mesita que ahí había. Y si no la ayudaba a pelar las arvejas y las habas —en esa época (tendría unos diez años) no sabía pelar alguna otra verdura. Desconocía un uso distinto al de cortar y pinchar de los utensilios culinarios—, la observaba, mientras yo partía limones y los untaba con sal. Lamía y lamía, hasta que la lengua se me cortaba. Mientras, ella iba de la cocina a la refrigeradora, y de la refrigeradora al lavadero. Lavaba, picaba, entreveraba. Sazonaba. Ahora que lo pienso, su trayectoria en aquel espacio parecía a la de una billa taqueada en una mesa de tres bandas.

De la foto puedo recordar otras muchas más cosas, como que aquella puerta jamás se abría, y que no sabía por qué. Aunque la curiosidad me mataba, jamás pregunté. Para acceder al jardín había que ir a la cocina donde había una puerta de madera. Dicen que en el jardín, luego de que vendieran la casa, luego de que mis abuelos fallecieran, encontraron “entierros”. Trusas, medias, un cráneo y restos de papel. Los antiguos dueños habrían practicado brujería. “No sería raro” dice mi mamá. “O de repente fue la charapa” agrega siempre, refiriéndose a la esposa de mi tío. Es indudable que un misterio había allí. Aunque mi abuela era una devota fiel —tenía su altar donde siempre le rezaba al niño Jesús y a la Virgen María—, en sus últimos años de vida estaba completamente segura de que les habían hecho brujería. Objetos extraviados y problemas familiares eran pan de todos los días. Cuando recuerdo la casa, no puedo evitar pensar que era por esa maldita escalera que llevaba al segundo piso. Al brillante arquitecto se le había ocurrido construirla al medio de la casa, dejando bajo ella un umbral que conectaba la sala y el comedor. Desde ambas estancias se podía acceder a ella. Cinco escalones de cada lado concluían en un descanso cuadrado, del cual efluía la gran escalera. Yo prefería utilizar siempre ese camino. Más trabajo, pero me ahorraba siete años de mala suerte. Aunque ciertamente a veces me olvidaba y pasaba bajo las escaleras. ¿La razón de mis desgracias? Pero también podría haber sido por el hecho de que, según dicen, toda esa urbanización fue construida sobre un cementerio.

«Verla a mi mamá con ese look se me hace extraño. Hace parecer que la foto tiene más de veinticinco años. No me cabe duda de que debe haber estado a la moda. Pregúntale ahora por la moda y ella te dirá todas las tendencias habidas y por haber».

Ver la mesa me recuerda algo menos tétrico y misterioso. Me recuerda los cumpleaños y las navidades festejadas a solas con mis papás en mi casa. Ahora mi mamá no pone vasitos con gelatina, empanaditas o caramanducas, o lo que fueran esos bocaditos que se ven en la foto. Ahora coloca la fuente completa de gelatina y cada uno se sirve. Pone snacks, como Chizitos, Tor-tees y papitas Lay’s. Gomitas y Fochis. Vacía las bolsas en diferentes tazones, principalmente de su colección de Hello Kitty, y los distribuye por toda la mesa. También coloca sándwiches de pan de molde con queso y jamonada, o a veces el queso y la jamonada cortados en trocitos y clavados en palitos de dientes. Si es navidad, el panetón ya cortado con las tazas de chocolate a su alrededor. Y en una fuente, conserva de durazno para cerrar la cena. Pero si es un cumpleaños, la torta y los vasos para la gaseosa al medio. Un bufete delicioso de comida chatarra —con un poco de comida no tan chatarra—.

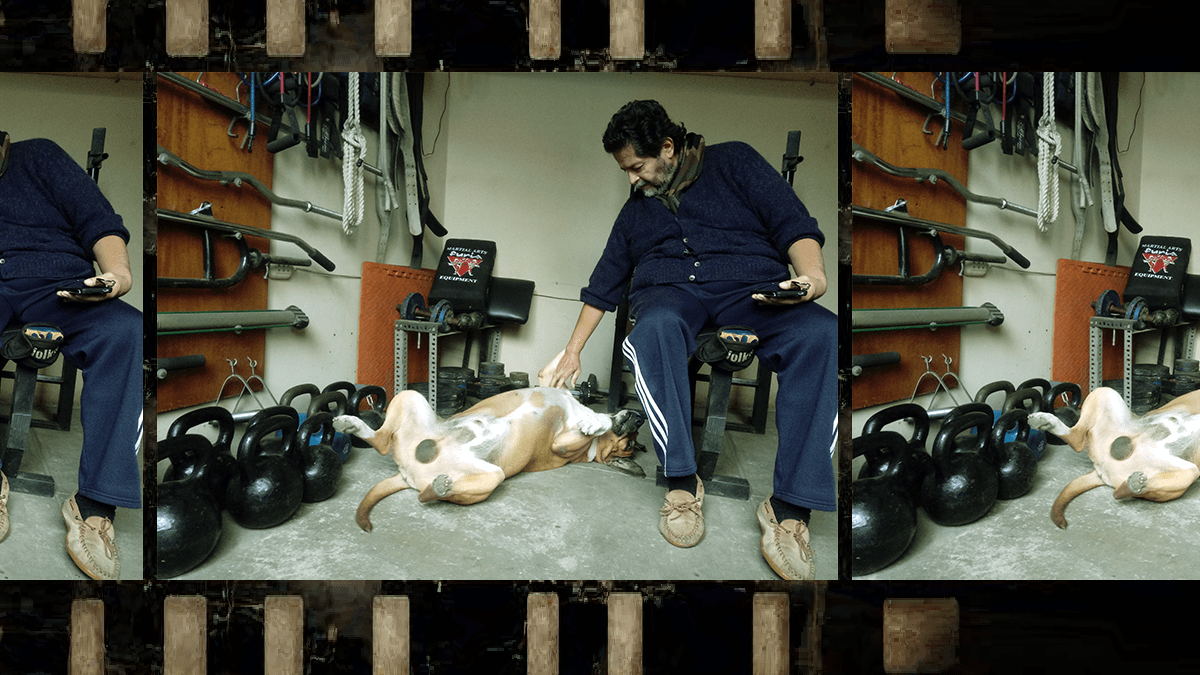

Verla a mi mamá con ese look se me hace extraño. Hace parecer que la foto tiene más de veinticinco años. No me cabe duda de que debe haber estado a la moda. Pregúntale ahora por la moda y ella te dirá todas las tendencias habidas y por haber. Desde los cortes de cabello, hasta los estilos de pantalones y zapatos. Que si rasgados o no. Que si acampanados. Que si la moda de los ochenta está regresando. Anda a ver su tocador. Perfumes, cremas, esmaltes, joyas. Con razón que, cuando la veo alistarse a las diez de la mañana, la veo partir a las dos de la tarde. Caso contrario es mi papá. ¿Tiene que salir a las dos? A la una y cincuenta sube a cambiarse. A la 1:55 baja y utiliza los cinco minutos sobrantes para verificar que no se le olvida nada. Decir que luce igual sería mentir. Ahora se le ve más avejentado, aunque también más delgado. Su look sigue siendo el mismo, por lo menos la barba. El cabello, debido a la pandemia, se lo terminó cortando como yo: a cero con la máquina de afeitar. La casaca de cuero la usa en los otoños, cuando no hace demasiado frío, pero tampoco demasiado calor.

¿Sobre mí qué podría decir? No mucho en realidad. Tal vez que parece que estoy tratando de decirle algo a mi mamá. O quizá que estaba con sueño, y que el abrazo que ella me está dando es el preludio de que me cargara y me llevara a dormir.