Lectura y escritura como refugios de una realidad que nos golpea. Trabajo y dinero como analgésicos. Refugios que abandonamos. Abandono que nos trae insatisfacción. ¿Regreso a los refugios?

Camino los tres pasos que me separan del baño, con mi agenda en una mano y mi lapicero en la otra. Entro y prendo la luz. Veo mi reflejo en el espejo y me pregunto en qué momento murieron mis ideales.

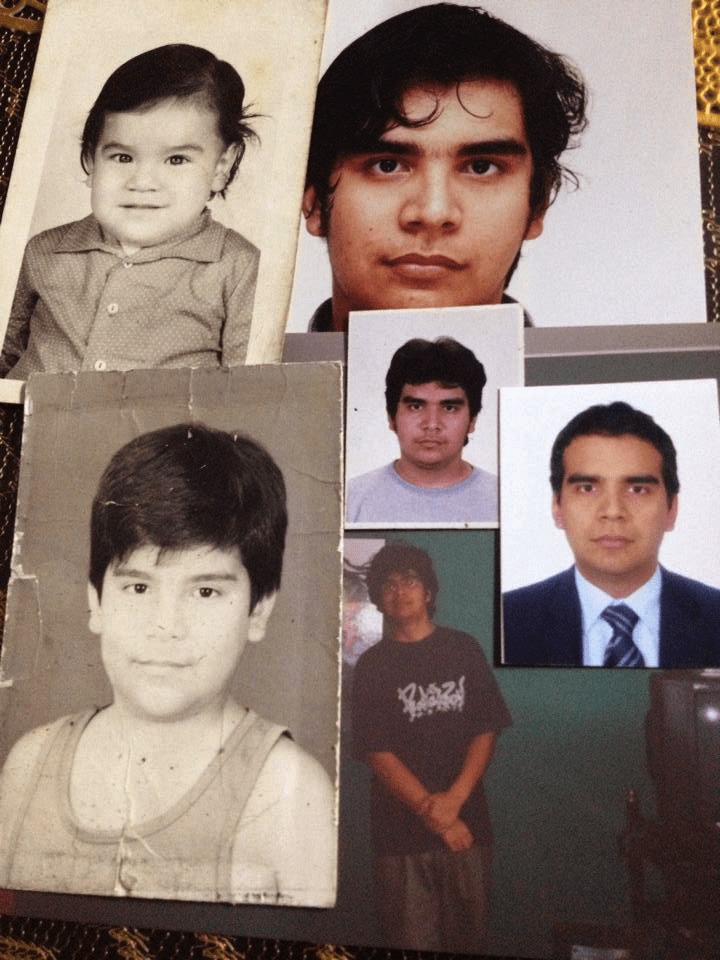

¿Acaso hace veinticinco años?

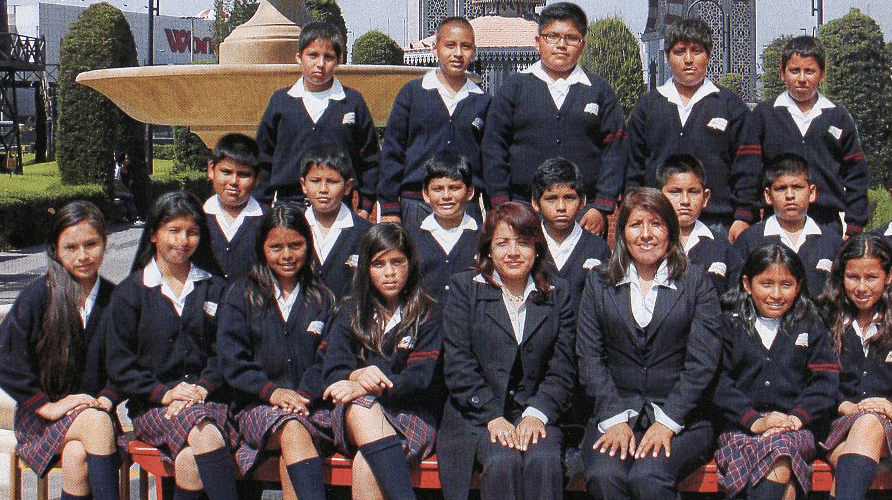

Estaba en quinto de primaria entonces y me tocó cambiar de colegio. Dejé a mis amigos de toda la vida, un pedazo de mí arrancado de cuajo. Aún recuerdo la noche en la que me dieron la noticia. Fui de inmediato al cuarto de mi mamá. No podía detener las lágrimas que resbalaban por mis mejillas. “Mami” le dije, “no quiero ir al Humboldt. ¿No puedo quedarme en mi cole?”. Ella me abrazó, mientras trataba secar mis lágrimas con sus pulgares. “Hijito, es lo mejor para ti. Vas a aprender alemán, vas a poder estudiar fuera del Perú”. Yo me quedé abrazado a ella, sin entender por qué un mejor futuro para mí dolía tanto.

Lo peor fue que la tristeza me envolvió el resto de mi vida escolar. En vez de aprovechar la oportunidad de empezar en un salón donde todos éramos nuevos para conocer gente, preferí sentarme al fondo del salón y no hablar con nadie. Pasaba mis días en la enorme biblioteca del colegio buscando nuevos libros que devorar. Por suerte había un pequeño grupo de niños que, como yo, no se adaptaron y también tuvieron la idea de refugiarse en la biblioteca. Éramos los parias del salón, que preferíamos jugar Pokemon en el gameboy a pichanguear en los recreos. O leer mangas en vez de conversar con las chicas. Más de una vez me tocó encontrar nuestros nombres en los slams cuando preguntaban por el más lorna del salón. En muy pocas ocasiones nos invitaron a las fiestas de cumpleaños donde nuestros compañeros descubrían el alcohol o cómo chapar.

La mayor parte del tiempo me sentía asqueado, y solo soñaba con blandir mi lapicero como una espada contra las injusticias que nos tocó vivir. Escribía historias en un cuaderno que me regaló mi mamá; en ellas trataba de dar voz a esos parias que éramos mis amigos y yo.

¿Acaso hace quince años?

Por esas épocas mi primera enamorada terminó conmigo. No hubo un evento explosivo como un beso robado a la persona equivocada, o una noche de copas con final feliz. Solo la acumulación gota a gota de pequeñas conversaciones difíciles, sobre su familia, sobre mis ansiedades, sobre nuestros sueños.

Una noche de agosto, después de que hubiésemos terminado y regresado por tercera vez, nos sentamos en el cuarto de la computadora de su casa, con la puerta cerrada para que sus papás y su hermana, que veían televisión al fondo, no escuchen nada. “Te amo” me dijo, “pero ya me cansé de esto.” Sus ojos llorosos me rompían el corazón. Recuerdo haberme abrazado a sus piernas mientras le decía que todo iba a pasar, que teníamos que seguir intentando. Se puso de pie. “No. Es definitivo. No quiero verte más”. Me paré, le di un último abrazo y me fui sin despedirme de su familia. Mientras caminaba a casa, comprendí que las historias románticas no eran como las películas, que el amor no bastaba para ser feliz.

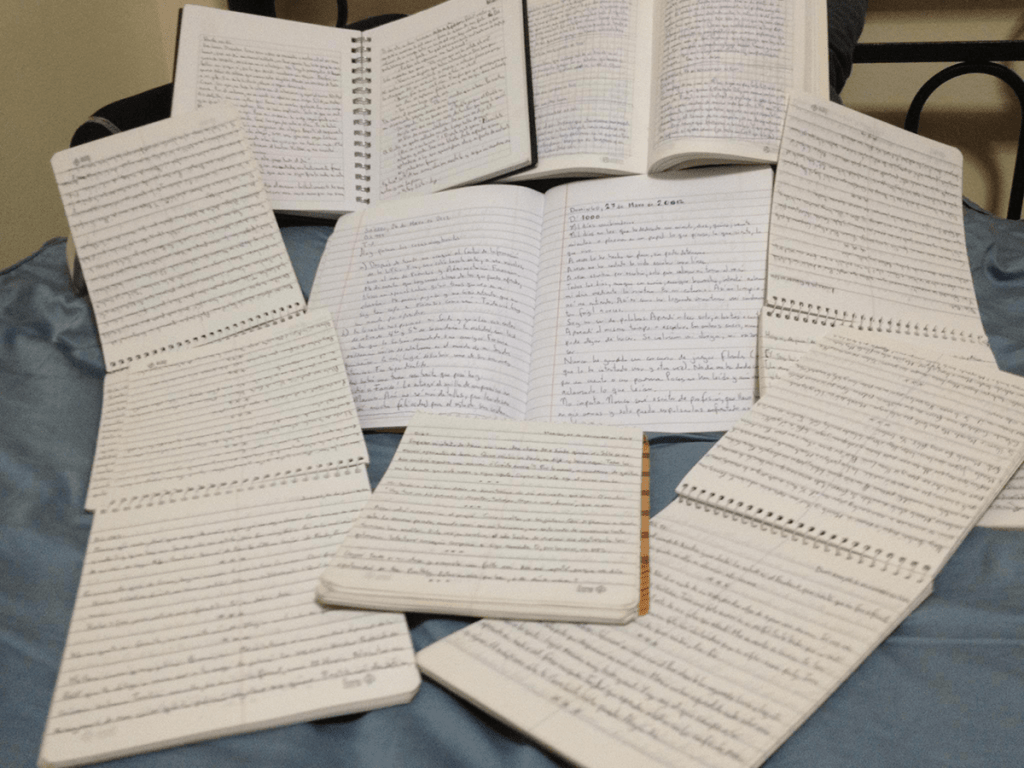

Por suerte para mí, y para mi cordura, acababa de graduarme de la universidad y había conseguido chamba: comencé a conocer la atracción del dinero. Buen sueldo para un chibolo y cero responsabilidades me permitieron quemar mi plata en todas las cosas que no había experimentado en mi adolescencia. Aprendí a comer makis, tomar un Malbec, acumular millas para viajar a Argentina y Colombia. Eso sí: no logré hallarme en un trabajo de oficina, a pesar de que sonaba ideal para mí que había estudiado Administración y Finanzas, y quería aprender a invertir en la Bolsa. Trabajaba en el área de inversiones de un importante banco. Tenía que estar informado sobre tasas de interés, tipos de cambio y resultados corporativos. Tomaba decisiones sobre millones de soles. Leía larguísimos documentos (prospectos, les llaman) que detallaban nuevas oportunidades de inversión. Pero al final del día terminaba vacío e insatisfecho, incluso con los nuevos lujos que me permitía. Seguía convencido de que mi misión era escribir, crear historias en mundos fantásticos, ser el Tolkien peruano. Sin embargo, ya en ese entonces mis cuadernos se empezaban a llenar lentamente.

¿Acaso hace cuatro años?

Iba a ser papá por primera vez y, a pesar de que fue súper planificado y en teoría mi esposa y yo nos sentíamos preparados, yo era un manojo de nervios. Mis compañeros de trabajo que ya eran papás me decían que estuviese tranquilo, que solo se podía aprender en la cancha, ya con el bebé en brazos. Pero yo no podía relajarme ni un minuto. Una nueva vida iba a depender de mí y era tremenda responsabilidad. Apenas nos enteramos de la noticia, empecé a buscar recursos para ser un mejor padre. Leí más de diez libros sobre paternidad, me suscribí a cientos de blogs, e incluso casi me inscribí a un curso de pediatría y estimulación temprana (me desanimé al ver lo que costaba).

Y es que otra de mis preocupaciones era la financiera. En ese entonces seguía con mi sueño de trabajar solo un par de años más, ahorrando como loco para luego jubilarme de manera anticipada y dedicarme a mi vocación de escribir. Cuarenta años y un millón de soles era mi meta. Aunque estaba bastante lejos de cumplirla, esa había sido mi motivación durante mis diez años de vida profesional. Huir de la carrera de las ratas y obtener mi libertad financiera.

Pero con la llegada de mi hija todo cambió. Iba a trabajar hasta los setenta años para darle a mis hijos (ya sabía entonces que no íbamos a detenernos en uno) las oportunidades que me dieron a mí o incluso más. Mis hijos se lo merecían todo y ahora me debía solo a ellos. Ya la chispa de mi amor a la escritura estaba moribundo, pero aún así podía sentir su ardor algunas noches, cuando me daba espacio en mi diario para inventar una pequeña historia antes de dormir.

¿Y ahora? Solo veo un señor. La frente surcada por líneas, ojos cansados y rojos, párpados un poco hinchados. El pelo ya se rindió y abandona de a pocos el frente de guerra, prefiere expandirse a los costados, invadir a las indefensas orejas. Llevo puesto un buzo gris, una chompa de lana y un polo blanco. Los pies abrigados con medias gruesas calzan lo que alguna vez fueron sandalias de playa, pero que ahora sirven como mi calzado favorito. Mis camisas y ternos se empolvan en el armario, mis zapatos de cuero se honguean en un rincón.

Escribo en esta agenda que traje conmigo al baño. Una agenda que me dieron en el trabajo, elegante y funcional. Debía servirme para organizar todos mis pendientes que parecen no tener fin. Nunca funcionó y terminó abandonada en el fondo del cajón de mi escritorio. Cuando nos permitieron ir a la oficina a traer nuestras cosas para trabajar en remoto, la rescaté por si acaso. Ahora le he dado una segunda oportunidad como espacio para capturar mis textos. No sé si le gusta o hubiese preferido seguir en el olvido.

Escribo con letra fea y apurada para ganarle al reloj, ese tic tac que oigo a lo lejos y que me recuerda que poco tiempo me queda ya. Escucho la alarma a lo lejos. El ejercicio ha acabado, es hora de volver. Cierro la agenda, me meto el lapicero al bolsillo, y apago la luz del baño no sin antes echar un último vistazo a mi yo. Otra vez la pregunta: ¿Dónde está ese chiquillo que creía estar destinado a cambiar el mundo con sus escritos? Ahora solo veo a un padre, un esposo, una fragilidad humana que apenas puede andar sin dejarse vencer por la fatiga del día a día. Aun así, no me rindo todavía. Cierro la puerta, la clase continúa. A seguir escribiendo.