En el curso Mi Primer Relato los alumnos completan uno o más textos de ficción o autoficción. Fui alumna de la edición del 2018 y este es uno de los relatos que trabajé en clase. Creció de una semilla de unas cuantas líneas hasta ser un texto que se deja leer. El veredicto final es que le falta algo y que todavía tiene algunas frases un poco genéricas, que no emocionan. ¿Qué piensas? ¡Se aceptan críticas!

Clara despierta tomando bocanadas de aire que hacen arder sus pulmones. Se desenreda de las sábanas dando de manotazos. Sentada en la cama en la oscuridad, con la cara entre las manos, se palpa despacito los párpados. La agitación pasa de a pocos. Apaga el despertador que no ha sonado aún y se arrastra al baño. Luego del chorro de agua fría sigue sumergida en sueño. Llega como salvavidas el olor del café pasando en la cocina. Abre la puerta lo suficiente para asomar la cabeza con su turbante de toalla y llama por el pasillo,

—¡He soñado con la casa de San Martín!

Antonio ha estado despierto desde que llegó el periódico. Tiene un trato con el repartidor para que se lo aviente contra la ventana del dormitorio cuando pasa. Cuando lo oye llegar, deja caer sus piernas por el borde de la cama y se levanta por partes como una máquina que se va calentando. Clara se apura para pasar un rato con él antes de salir. Se seca el cuerpo restregándose con la toalla hasta dejar la piel resentida. Odia ponerse medias de nylon en verano y la sensación de no estar del todo seca la desencaja. Sobre las medias se sube la falda y encima se cierra la bata de la farmacia con su nombre bordado sobre el pecho.

Llega a la cocina recogiéndose el pelo húmedo en un moño. En la mesa hay café y tostadas para dos. Antonio le alcanza su taza y le pregunta, como cuando era niña,

—¿Lista para el mundo?

Clara trata de rescatar su sueño que se desvanece y toma un par de sorbos de café.

— Estaba mamá en su tumbona con una mano en el balde de cervezas. Tenía puesto su pañuelo de flores y conversaba con el abuelo Nico. Discutían, ya sabes. Tú no estabas, o estabas adentro. Y hacía tanto calor… creo que me metí al agua. ¿Para qué habré soñado con eso?

— ¿Era agua limpia? Será para algo bueno.

Clara toma el periódico vuelto a doblar por secciones, cambiando de tema.

— No me deberías esperar para desayunar. Hace rato pasó el periódico.

Antonio se llena la boca con la tostada. Cuando sonríe, su piel curtida se llena de arrugas. Sus ojitos oscuros brillan debajo de unas cejas grandes y blancas como crisantemos. Clara ve que ya está listo para el día: tiene puesta su camisa a cuadros sobre una camiseta blanca y jeans planchados. Sus botas están lustradas. En la hebilla de su correa están sus iniciales: AMO. Si no tuviera que ir a trabajar no me vestiría nunca, piensa ella.

Chequea el reloj del microondas. Hora de irse. Se termina de un sorbo el concho de café que ya se está enfriando. Antes de irse, deja a Antonio sentado en su sillón, listo para una maratón de Bonanza.

—Sabes que es una telenovela disfrazada de vaqueros, ¿no?

—No seas majadera, a mí me entretiene más que tus quinientos canales de tonterías.

Riéndose, pone el video. Se despide con un beso volado y un ¡toma tus pastillas! mientras rebusca la cartera y maldice sus llaves. Cuando ya se ha ido, Antonio apaga el televisor.

Está atento al sonido de la puerta del garaje cerrándose. Deja pasar unos minutos antes de echar un vistazo para estar seguro de que ya se ha ido. Afuera, el calor llega como olas, sofocante. Huele a brea caliente y a pasto recién cortado.

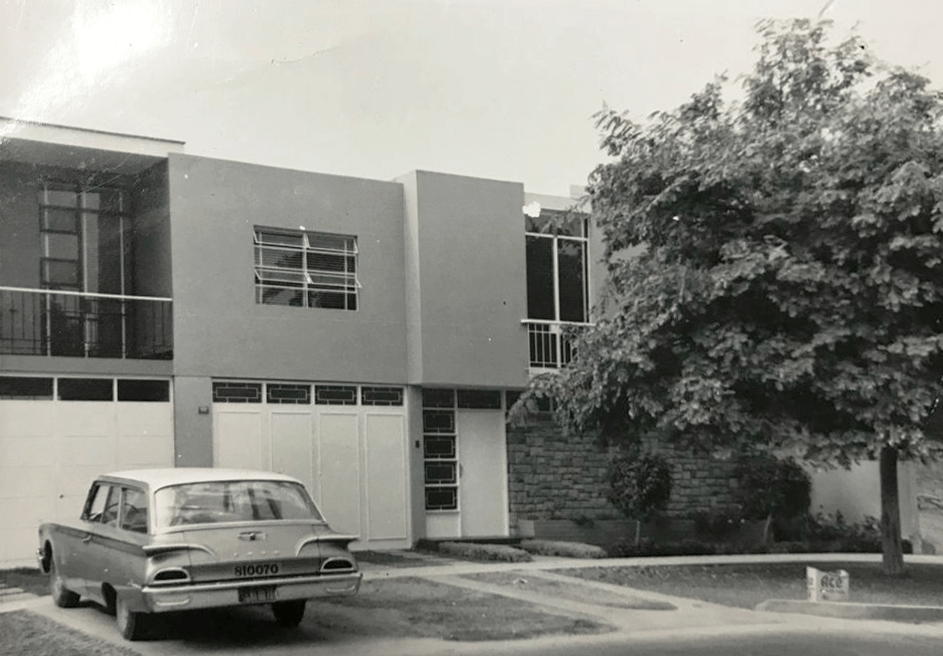

Compró esta casa poco después de casarse. Desde su patio de adelante, la calle se extiende hacia ambos lados con tres modelos de casa intercaladas: la de estilo rancho, chata con su patio delantero; la de garaje doble y altillo; la de dos pisos y fachada de ladrillo. Es un vecindario de extensos jardines delanteros con pecanos maduros. Cuando Antonio se asoma, un vecino apaga la cortadora, levanta la mano y saluda, ¡Buenos días, Don Antonio! Antonio voltea a mirarlo y copia su gesto. Levanta la mano, pero no ha escuchado lo que dice. Piensa que lo está llamando. Se huele una conversación sobre el clima y el fútbol y camina apurado en sentido contrario para evitarla.

Es un barrio sin veredas. Camina sobre un costado de la pista hacia la avenida, una calle de cuatro vías con tráfico. Mira hacia ambos lados un rato largo y cuando finalmente cruza siente que ha superado los linderos del rancho. Tras varias cuadras largas, llega a su destino: la ferretería.

Una campanita y un golpe de aire acondicionado lo saludan al entrar. Le toma un segundo acostumbrarse a la iluminación agresivamente fría del neón que hace que todo reluzca en los anaqueles. A la mano derecha, grifería. De frente, jardinería. A la izquierda, las cajas. Hoy toca a la sección de deporte. Allí, al fondo, las cañas de pescar, las botas de hule y los pomos con carnadas de jebe que parecen caramelos.

Recuerda de chico recibir de regalo una caja de cartuchos que tintineaban al desenvolver el paquete. El plástico rojo corrugado como un canuto y el castañeo de la lata de los casquillos. Adentro de cada cartucho, quince pepitas de plomo. Así comenzaba la temporada, agazapados con papá en el monte, esperando avistar un venado entre los árboles. Un silencio como una pared, nunca tan cerca sus cuerpos como cuando iban a cazar juntos. Esperar con los nervios encendidos, con la escopeta cargada y lista. Dormir pasada la medianoche junto a la fogata consumida, con los músculos rechinando de la tensión del día. Papá, mañana movemos el puesto más al noreste.

El chico detrás del mostrador parece adolescente. Esconde su gameboy entre el aparejo de pesca cuando ve que Antonio se acerca. Tiene cara de problema, piensa. Pero Antonio ya está mirando las armas colgadas detrás del mostrador. Remington modelo 870 Express calibre 12. Una escopeta para niños, un arma de aprendizaje. Apunta hacia otro lado,

—Una caja de munición four ten.

No tiene interés en cruzar más palabras con el chico. Le molesta que la camisa de su uniforme esté arrugada.

—¿De veinticinco?

Antonio saca una billetera gruesa del bolsillo de atrás. Tres billetes de cien y su brevete. Le queda sencillo para ir a almorzar. El chico se despide sacando el gameboy de su escondite.

—¡Que tenga un buen día!

Antonio voltea sin responder. Hasta mañana, viejo.

Nadie camina aquí. Es tierra de camionetas pick-up. Antonio se detiene en el estacionamiento, una pampa negra que exuda todo el calor del mediodía. Siente una ola de añoranza por el campo abierto y se desvía por una de las calles menos transitadas. Se sienta a la sombra moteada de un árbol con la espalda apoyada en su tronco. Hay hormigas que caminan por los surcos de las raíces. Las ve subir desde los terrones y el pasto seco a su alrededor: soldados color aceituna con sus mandíbulas enormes y carpinteros marroncitos con el abdomen lleno de ácido fórmico. Recoge un palito para tocarlas. Llegando a casa buscaría bicarbonato para frotarse las picaduras. Se quita las botas pateándolas con el pie contrario. Le cuesta doblar la cintura para sacarse las medias, las enrolla frotando los pies contra la tierra y las descarta. Están llenas de semillas adheridas como garrapatas. Estira las piernas y mueve los dedos de los pies ahora libres. Se desabotona la camisa y encuentra que sentado así tiene que deshebillar la correa para llegar a los últimos botones. Solea los brazos salpicados de vello blanco y manchas color hígado. Al fin se siente a gusto.

Recuerda después regresar del monte en la camioneta con un macho de más de cien kilos en la parte de atrás. En la carnicería Rendón había que descargar entre varios el animal ya tieso. Ya estás grande, ya tienes que ayudar. En su piel se mezclan el olor de la pólvora y el almizcle y luego las palmadas firmes en el hombro y un ¡buen trabajo! con los chicos del carnicero. Antes de entrar a casa, baldear la cama de la camioneta y dejarla chillando. Descalzo y con el torso desnudo, papá sonríe extático en el charco de agua y sangre que se va formando a sus pies.

Se ha despertado de la siesta con esfuerzo, deslumbrado. Se pone de pie tras un largo rato tratando de enfocar, se tira encima la camisa pero la deja abierta. Le fastidia un cosquilleo urgente que trata de aliviar detrás del árbol. Gotitas ardientes. Se sube el cierre y se abrocha el cinturón. Ya ha ubicado la avenida para trazar su retorno, no se había alejado mucho.

A su retorno nadie lo saluda. Pasado el mediodía, los vecinos se esconden del sol y almuerzan. Alguno de ellos lo ha querido ayudar a Antonio podándole el pasto y no ha cortado bien el contorno de los árboles. Adentro de la casa, el aire está templado. Las cortinas se han quedado cerradas y la sala se siente como una cueva. Antonio se sienta a la mesa a abrir su paquete. Sacude la caja de cartuchos, satisfecho con su repique. Saca uno y hace una disección rápida. Se queda rodando un perdigón entre el índice y el pulgar. Luego se echa el puñado de perdigones al bolsillo del jean.

Clara lo encuentra sentado en su sillón, como lo dejó. En el televisor hay tres hombres discutiendo sobre las provisiones de invierno en un granero. Se agacha y lo apaga sin preguntar.

—Papá, ¿comiste?

Se tira al sofá a su costado. Pone su cabeza sobre el hombro huesudo de Antonio y le conmueve lo delgado que se ha puesto. Debajo de su olor a papá, a jabón de ropa, a plancha caliente, hay un olor agrio a partes del cuerpo difíciles de lavar del todo bien. Suspira, hundiéndose junto con él.

—Cuéntame de tu día, ¿qué dice Ben Cartwright?

Y él le quiere contar de su día, pero se siente ahorcado por un temor sin forma. Mira al techo y pasan así un rato largo en silencio.

—Te he debido de enseñar a cazar.

Clara toma de la mano a su papá, acariciando su palma hosca de labor física.

—Siempre hay tiempo. Pido unos días libres y me llevas. ¿Nos sentamos en el patio?

Se imagina vestida igual que él, en jeans y camisa de cuadros, corriendo por la carretera en una camioneta grande, con las ventanas abajo y el aire despeinándola. Es una imagen que le hace sonreír. Se levanta y le da una mano a Antonio para salir a airearse. Afuera el cielo está encendido; Clara se enrolla en la mecedora y le pasa una lata de cerveza para brindar.

—Cuéntame de esa vez que el abuelo Nico y tú se cayeron del bote

—Ah, eso fue en el puerto, cuando conocí a tu mamá.

Antonio seca la lata con una esquina de su camisa que cuelga por encima del cinturón. Se sienta con un gruñido, se reclina, estira las piernas y pone los pies descalzos sobre la mesa. Suena una cortadora de pasto a lo lejos y cantan las cigarras.

Cuando se prenden las luces de la calle es hora de entrar.

Autora: Cristine Tamayo.