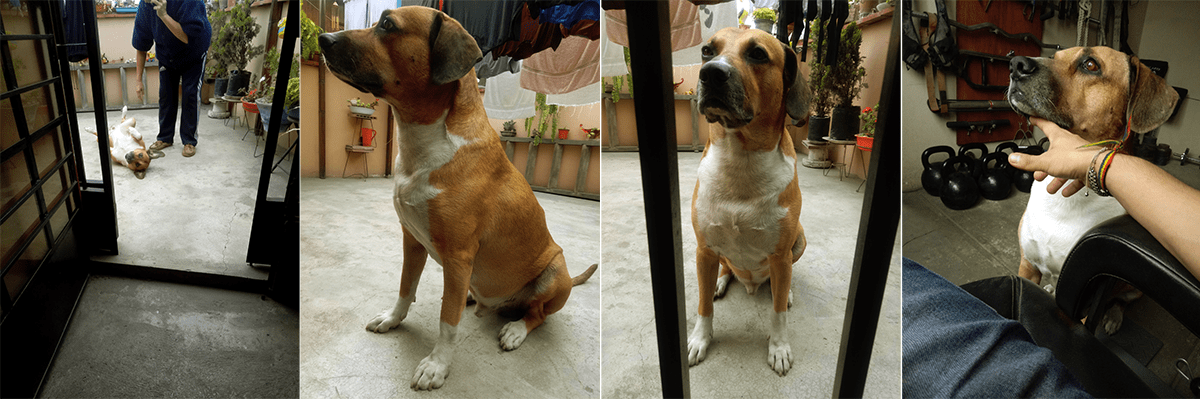

Los domingos son día de lavar ropa en mi casa. Subimos al tercer piso mi papá, Ñato y yo. Mientras mi papá lava, Ñato y yo jugamos. A veces Ñato duerme y yo leo o entreno. Otras, Ñato juega solo y mi papá y yo conversamos. Recordamos personas, viejos sueños, mejores tiempos.

Mientras mi papá tendía la ropa, mi perro jugaba con una abeja. La seguía y trataba de capturarla con el hocico. Esta se elevó hasta la altura de mi cabeza y se posó en la flor de una de las macetas que decoran el perímetro de mi azotea. Ñato tomó impulso y apoyó sus patas delanteras sobre el muro. Quedó a mi altura. A mí, esto me provocó vértigo. Comencé a pensar qué sucedería si a la abeja se le diera por ir hacia el vacío y mi can, por aguaitarla, saltara hacia la cornisa y perdiera el equilibrio. ¿Lograría amortiguar su caída con sus cuatro patas, o se las fracturaría sin más? Me lo imaginé tendido en la acera, al pie de la corona de cristo de mi jardín, con su piel desgarrada y sus fémures expuestos, jadeando exhausto de tanto intentar ponerse de pie, arrastrándose adolorido y gimoteando. Y a mí, bajando de prisa las escaleras, abriendo mi puerta, corriendo hacia él, arrodillándome y cogiéndole la cabeza. Diciéndole entre sollozos “Estarás bien, hijito”, pero sabiendo que no lo estaría. Un nudo me obstaculizó la tráquea y las lágrimas se acumularon en mis ojos. Nuevas preguntas vinieron a mi mente. ¿Y si no lograra medir el ángulo de su caída? ¿Caería de espaldas, de lado, de cabeza? ¿Sobreviviría? Y si sobrevivía, ¿podría recuperarse? ¿Cómo sabría si lo haría? ¿A dónde podría llevarlo? Era domingo y había toque de queda. Las veterinarias no trabajaban. Además, ¿cómo haría para cargarlo? ¿Cómo, sin dañarle más los huesos? ¿Cómo pagaría su tratamiento, sus operaciones? ¿Ese sería su fin? ¿Finalizaría su vida por su instinto juguetón, por el cumplimiento de una ley, porque él era un animal y los centros de emergencia abiertos atendían únicamente a bípedos racionales? En un intento de deshacerme de estos pensamientos, sacudí mi cabeza. Y me reí, ante el absurdo de que a causa de una vida minúscula pudiera extinguirse otra más grande.

Cuando Ñato, como si hubiese leído mis pensamientos, me miró, agitó su cola y se impulsó hacia atrás, el nudo en mi garganta se desató y pude tragar saliva. “¿Qué pasó?” le pregunté. “¿Qué tipo de cazador eres, que te aburres rápido? ¿O ya te picó la nariz?”. Él agitó nuevamente su cola y se estiró, para echarse a la sombra de la ropa que mi papá iba colgando. En esos momentos tendía unos polos. Para terminar de olvidarme de mis pensamientos previos, observé la maceta en la que había estado revoloteando la abeja. No tenía ni idea de qué planta se trataba, pero me pareció que tenía la apariencia de un bonsái. Más que por la forma, por la decoración que la circundaba. Había algunas piedras de playa y dos animales de plástico: una pantera y un venado. Parecía que la pantera, a la sombra del árbol, acechaba a su presa. Me fijé en las demás macetas y los escenarios eran similares. Si es que no era una pantera, era un león o un tigre. Y si es que no era un venado, era una vaca o un caballo. Incluso había por ahí alguno que otro sapo acompañado de su cena artrópoda. La decoración había sido hecha por mi mamá y los juguetes habían sido mis juguetes de niño. “¿Sabes qué?” dije. “¿Qué?” dijo mi papá. “Creo que voy a comprarme más de estos”. Cogí la pantera y la elevé hasta la altura de mi frente. Mi papá, que estiraba un par de medias, bajó los brazos y me miró atónito. “¿Para qué?”. “No sé. Para jugar. Para armar pequeños ecosistemas. ¿Te acuerdas que de pequeño jugaba así?”. Se rio y movió la cabeza de un lado a otro. “Lo que el aburrimiento te hace pensar”.

-

Pantera acechando a su presa -

La decoración de mi mamá, con tenedor incluido -

Conejitos también decoran la escena -

Tensión, al lado de un angelito y un pozo

Lo de armar pequeños ecosistemas lo jugaba en los lavaderos de mi casa. En los de la cocina y del baño. A falta de Play Station e internet, me distraía taponando aquellos lavaderos, llenándolos de agua y sumergiendo los animales de plástico que mi papá me compraba en el mercado. También sumergía piedras, pero no cualquier tipo de piedras. Para mí, el parecido con la realidad era importante. Por eso acumulaba en táperes dos tipos: las que recolectaba cada que me hallaba en una playa de estacionamiento, y las de la ribera del río Rímac, que me metía a los bolsillos cuando con mi papá y mi abuela íbamos a algún restaurante campestre. Estos generalmente tenían libre acceso a la ribera. Mientras mi abuela y mi papá iban entusiasmados por la pachamanca, el cuy y la trucha frita que comeríamos, yo iba entusiasmado por las nuevas rocas que añadiría a mi colección. Por ello me engullía la comida, para aprovechar el tiempo que ellos tardaban en saborear cada bocado. Me gustaban aquellas de formas más regulares: ovoides, planas y esféricas; y de los colores más diversos. Las había grisáceas, violetas, rosadas y negras. Lo fascinante era que todas tenían algo en común: pequeños puntos brillantes. A mi papá le preguntaba “¿Qué es esto que brilla?”. “Mineral” me respondía. Le preguntaba qué tipo de mineral, pero nunca sabía responderme. Tal vez, si en aquella época me hubiesen preguntado por qué quería estudiar ingeniería, hubiese dicho: “Para saber qué hay dentro de las piedras”. Había veces en las que, sentado en las rocas, viendo el correr del río hablador, me preguntaba qué habría al otro lado de la ribera, donde una especie de bosque comenzaba. Tenía la esperanza de ver alguna serpiente emerger de entre los matorrales.

Volviendo al asunto del juego, usualmente eran los domingos en los que bajaba corriendo de mi habitación hacia donde mi papá veía televisión y le preguntaba “Pa, ¿puedo jugar con el agua?”. Me decía que ya, pero con cuidado, que no mojase el piso. Con un jebe envuelto en bolsa tapaba el desfogue del caño, abría la llave y comenzaba a acomodar los elementos. Primero llenaba el fondo con las piedras chancadas de las playas de estacionamiento, luego ponía en las esquinas las rocas más grandes, las del río, y les colocaba encima algas de plástico. Por último agregaba a los tiburones, delfines, peces espada, camarones, tortugas, cangrejos y cualquier otro animal marino que tuviera. Los cogía y los hacía moverse. Los llevaba de aquí para allá, en línea recta, zigzagueando, en círculos. Unas veces optaba simplemente por agitar el agua hasta que la corriente fuera lo suficientemente fuerte como para provocar su movimiento. Solía incluir también en la superficie barquitos de papel, que se hundían poco a poco, como el Titanic. Me pasaba ahí varias horas. Cuando acababa secaba bien todo y lo guardaba en el mismo orden dentro de una caja.

Sumergido en estos recuerdos, no me di cuenta de que mi papá había regresado al cuarto de lavado para colocar la segunda tanda de ropa en la lavadora. Caminé, pasando por encima de Ñato que dormitaba, y me apoyé en el marco de la puerta. Le pregunté “¿Alguna vez se te ocurrió, no sé, que podía dedicarme a la biología?”. Soltó las bateas y dirigió la mirada al techo. “Uhm… No. Siempre creí que era un juego para ti, una faceta. Como en esa época también te trepabas de la baranda de la escalera y fingías ser cobrador. Gritabas ‘Collique, Kilómetro 22, Aviación’”. Sonrió. “La verdad es que no sé cobrador de qué ruta pretendías ser. Llamabas para la Arequipa y después aparecías por Alcázar. Andabas más perdido”. Ambos empezamos a reírnos. “Además, también querías ser forense. ¿Recuerdas cuando mirábamos CSI? El de Las Vegas, no el de Miami. Ese no te gustaba. Estabas impresionado por cómo investigaban, cómo detectaban las huellas con la luz ultravioleta, cómo analizaban el ADN. Después se te pasó esa onda y dijiste que querías ser ingeniero como tu abuelito. Así hasta que acabaste la secundaria. Vino la academia, el deporte y quisiste ser entrenador. Ahora escribes, editas… ¡Lees! Qué cosa no has querido ser. Fisicoculturista, peleador de muay thai, de la UFC. Has querido manejar tractor, ser joyero, dibujante… Mil oficios eras”.

Me sobrevino un sentimiento de culpa. “Sí. Supongo que ese ha sido mi problema. Nunca he sabido qué quiero hacer. Incluso ahora a veces dudo de saberlo”. Retrocedí y me balanceé sobre mis talones. Pensé en lo que me había sucedido unas noches atrás. “¿Te conté del último documental que vi?”. Mi papá negó con la cabeza. Ya había puesto la lavadora en marcha y ahora estaba apoyado en ella, listo para abrir y cerrar la tapa con fuerza en caso de que se detuviera.

«Supongo que ese ha sido mi problema. Nunca he sabido qué quiero hacer. Incluso ahora a veces dudo de saberlo».

“Se trataba sobre dos manadas de leones” comencé a contar. “Una de puras hembras y otra de hembras y machos jóvenes. Ya no me acuerdo cuántos eran en cada una. La cosa es que era época de sequía y en el único lugar en el que había agua, un claro, se encontraron. Una había seguido a una manada de búfalos y la otra había llegado allí de casualidad, buscando agua. Ya te imaginarás que cuando se encontraron, se enfrentaron, y que en ese enfrentamiento, a que no sabes qué ocurrió”. Mi papá volvió a negar con la cabeza. “Habrán matado a alguno”. “Sí, pero no te imaginas cómo. Una de las manadas capturó a una leona del bando contrario y la torturó. Como te dije, no me acuerdo cuántos eran exactamente, pero creo no exagerar si te digo que eran como diez leones los que le mordían en las patas, en el lomo, en la cabeza… Era realmente triste. Y cruel. La leona en vano trataba de defenderse, mientras su manada presenciaba la escena. La que lideraba se rindió al fin y liberaron a la leona. Pero ya era tarde, no se podía parar ya. Jadeaba y tenía agujeros por todas partes de los que le brotaba sangre. Y no sé, el tono rojizo en su pelaje hacía parecer que durante la pelea había perdido diez, quince kilos. La manada tenía que abandonar el lugar, así que no les quedaba de otra más que abandonarla. Los más cachorros se acercaron a la leona y le lamieron las heridas, como despidiéndose. La que era su hija se quedó a su lado hasta el final. Parecía indecisa. Volteaba a cada instante a ver qué tanto se alejaba su manada. Al final la siguió. Fue triste”. Hice una pausa y ordené mis pensamientos. “Pero, ¿sabes por qué te cuento esto? Porque me pasó algo curioso. Mientras miraba el documental, me di cuenta de que había comenzado a llorar. Creo que fue por la escena de los cachorros, pero también porque me dolió saber que nunca podré presenciar todo ello. Hay una belleza ahí, ¿sabes? Imaginé el silencio interrumpido por el rugido de los leones, por el grito de los babuinos, por las pisadas de los búfalos asustados… No hay mayor manifestación de vida que esa. La ira, la desesperación, el miedo…”.

Tomé un respiro. Mi papá me escuchaba según él atentamente, pero separaba la ropa restante en bateas y veía de rato en rato cuánto faltaba del ciclo de lavado, a la vez que me decía “Ujum”. Sospeché que quizá estuviese aburriéndose. Pensé que debía llegar a mi punto rápido.

“Mira, no sé realmente cómo explicarlo, pero creo que fue darme cuenta de que el mundo cambia, de que el equilibrio se rompe. Y de que nosotros normal, como las huevas. Preguntamos ‘¿En qué animal te gustaría reencarnarte?’ y respondemos ‘En un león, para dormir todo el día, para comer carne siempre’, ‘En un oso para poder hibernar’, ‘En un águila para poder volar sobre las nubes’ pero no sabemos nada de lo que tienen que pasar para poder sobrevivir. No somos conscientes de lo difícil que ya es su vida, por eso se las jodemos más. Nos zurramos en su hábitat”. Lancé un suspiro. “En fin… Ni sé cómo voy a comprarme los muñequitos. Me paltea ir al mercado y comprar unos juguetitos. Tremendo manganzón…”.

«No hay mayor manifestación de vida que esa. La ira, la desesperación, el miedo…»

Mi papá se rio. “Mira hijo” me dijo. “Yo creo que esto que haces, escribir, es lo tuyo. Nunca te he visto leer tanto. Tu abuelita ni lo puede creer cuando le cuento que te amaneces leyendo. Me dice ‘¿Alonso se ha vuelto medio filósofo, ¿no?’. Además, ya te lo he dicho varias veces. Hagas lo que hagas, mientras pueda, yo te voy a apoyar. Lo que importa es que disfrutes lo que haces. Después, sobre esto que me hablas de ser más conscientes con los animales, te entiendo, pero sí pues, no es algo a lo que mucha gente le importe. Yo mismo. Si tú no me hablaras sobre estas cosas, creo que jamás pensaría en ello. Y no sé, yo pienso, ¿no?, que tal vez se deba a ese pensamiento de ‘Ya no voy a estar vivo’. Cuando te hablan de la contaminación te dicen que para tal año ya no va a haber agua, que para tal otro ya no habrá capa de ozono y no sé qué cosa nos matará, y uno piensa aliviado ‘Ya estaré muerto’ y continúa con su vida. A tu edad ni se me ocurrían estas cosas. Y a mis amigos tampoco creo. Tú estás joven, para ti es más real. Y me da gusto que quieras comunicarlo, pero ponte serio pues. Comienzas a escribir y luego lo dejas. Y sobre lo de comprarte los muñequitos esos, fácil pues. Un día vamos donde el tío al que le comprábamos cuando eras chiquito y, cuando tengas el que te guste, dices ‘¿Crees que esto le vacile a Joaquín? Sí, ¿no? A él le gustan los animalitos’ y ya”. “Verdad, ¿no?”. “Claro, pues. Desde chiquito has sido lentito”.

Me reí y fui a joder a mi perro que comenzaba a revolcarse como puerco en lodo.