Una simple búsqueda en Google hace a una persona irse volando hacia la ciudad donde creció. ¿Qué habrá descubierto? ¿Tendrá que ver con su familia?

—¿Quién es María Luisa? —preguntó Martín apenas su madre le abrió la puerta de la casa. Estaba agitado. Acababa de llegar de Lima, desde donde había salido disparado horas antes.

—¿Cómo sabes de ella? —preguntó su madre tranquila, casi como si hubiera estado esperando durante años hablar del tema.

—Cómo me enteré es lo menos importante. —En realidad, Martín recordó a su padre esa misma mañana mientras se encontraba frente a su computadora, y le dieron ganas de escribir su nombre en el buscador. Aunque ya han pasado diez años de su muerte, nunca se le había ocurrido hacerlo antes. Tras presionar enter, como segundo resultado de la búsqueda encontró una declaración jurada de su padre, del último trabajo que tuvo en una institución pública. Al leerla, en el apartado de “Personas que integran el grupo familiar” encontró los nombres de una señora desconocida, de él, y de una mujer de casi su misma edad y con su mismo primer apellido. Inmediatamente creyó entender, pero sintió la necesidad de recibir explicaciones. Apagó la computadora, tomó sus llaves, su billetera y salió de su casa. Tomó un taxi a la terminal de buses e hizo algo que casi nunca había hecho: comprar un pasaje a Huacho para ver a su madre.

—Ella es tu hermana. La hija que tuvo tu papá con otra mujer cuando aún era joven —respondió su madre algo temerosa, con el rostro desencajado por seguir ocultando la verdad.

—¿Cuando mi papá era joven? ¿Qué edad tiene ella ahora? —Pregunta innecesaria, considerando que Martín buscó en internet el nombre de esa otra mujer durante el viaje. Tenía hasta su dirección, todo gracias a los milagros de la tecnología.

—Tiene casi tu misma edad. Es algunos meses mayor que tú. —Su madre se veía resignada, pero seguía contradiciéndose, casi como admitiendo que hasta al decir la verdad no podía evitar mentir.

—¿Por qué no me dijiste nada? —preguntó cerrando con fuerza los puños, aunque lo que en realidad quería saber eran las razones de su madre para seguir protegiendo a su padre.

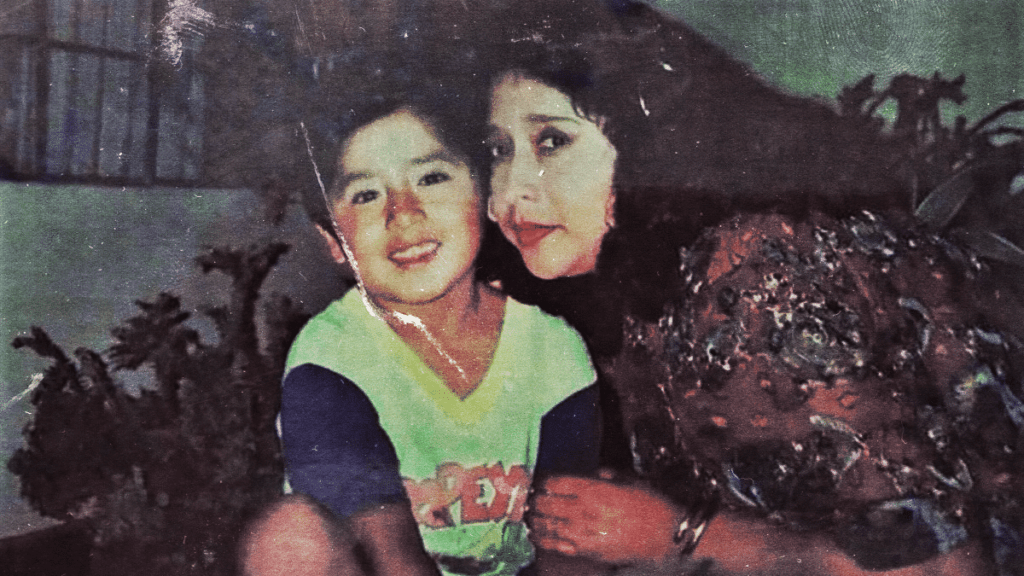

—Tú papá me quería y te quería también a ti, solo que fue difícil para él… para los dos en realidad. —Más mentiras, más comprensión, más perdón inaceptable para Martín.

—¿Por qué aceptaste vivir así? —preguntó, esperando una respuesta lógica, no sentimental.

—Dime, ¿qué más podía hacer? Estaba enamorada de él y me dijo que le esperara. Me trajo a vivir a Huacho porque acá tenía un negocio. Me dijo que un día se quedaría y que ya no se volvería a ir. Pasó el tiempo y pensé que en su vejez finalmente cumpliría su promesa, que se quedaría conmigo, con nosotros. Lo esperé hasta el final. —Así respondía su madre: al mismo tiempo que declaraba su amor, dirigía su mirada hacia la izquierda, hacia la pared en donde colgaba el retrato de ambos, en el que se miraban a los ojos sentados en un viejo parque.

—Nada… supongo que no podías hacer nada más. —Martín sintió su corazón y su respiración agitados—. Solo vine para preguntarte eso. Tengo que regresar a Lima ahora mismo. —Inmediatamente después dio la vuelta y no llegó a escuchar nada de lo que dijo su madre antes de que él mismo cerrara la puerta que nunca llegó a cruzar.

Martín quería pensar que su madre no tenía culpa alguna, pero en el fondo sentía que sí la tenía, solo que ya había pagado suficiente. Salió buscando desesperadamente un lugar al cual ir. Caminó apurado unos metros y, al ver el primer poste de luz, corrió hacia él y lo golpeó con toda la fuerza que tenía. Toda la ira no expresada en la conversación que había tenido con su madre minutos antes no alcanzó en ese golpe, pero aún así se hirió los nudillos, ahora sangrantes. Su madre, que sabía que no podía seguir a su hijo hasta su propio destino, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho.

Sin nada más que hacer, Martín siguió caminando sin rumbo por las angostas calles de Huacho, su ciudad, muy a su pesar. Ya no vivía ahí hace casi diez años, cuando murió su padre y viajó a Lima a estudiar. No regresaba para visitar a su madre. Era más bien ella quien le iba a ver; de paso aprovechaba para visitar a otros familiares. A pesar de eso, Martín siempre sintió que Huacho era su ciudad, que algo lo unía a esa tierra, no por su propio deseo, sino por los designios de sus padres, más bien de su padre, ahora que sabía la verdad.

Para Martín, Huacho siempre fue una ciudad perdida a ciento ochenta kilómetros al norte de Lima, ubicada justo frente al mar y de la que rara vez podía escapar. Con calles angostas y sin un solo semáforo a pesar de estar repleta de autos y mototaxis. Calcinada casi siempre por el sol, con pocos árboles e invadida cada cierto tiempo por plagas de grillos. Lo mejor que tenía Huacho, según Martín, eran sus playas, y la campiña en la que se encontraba Luriama. De la nada, a Martín se le apareció ese nombre en la cabeza: Luriama, y comenzó a recordar.

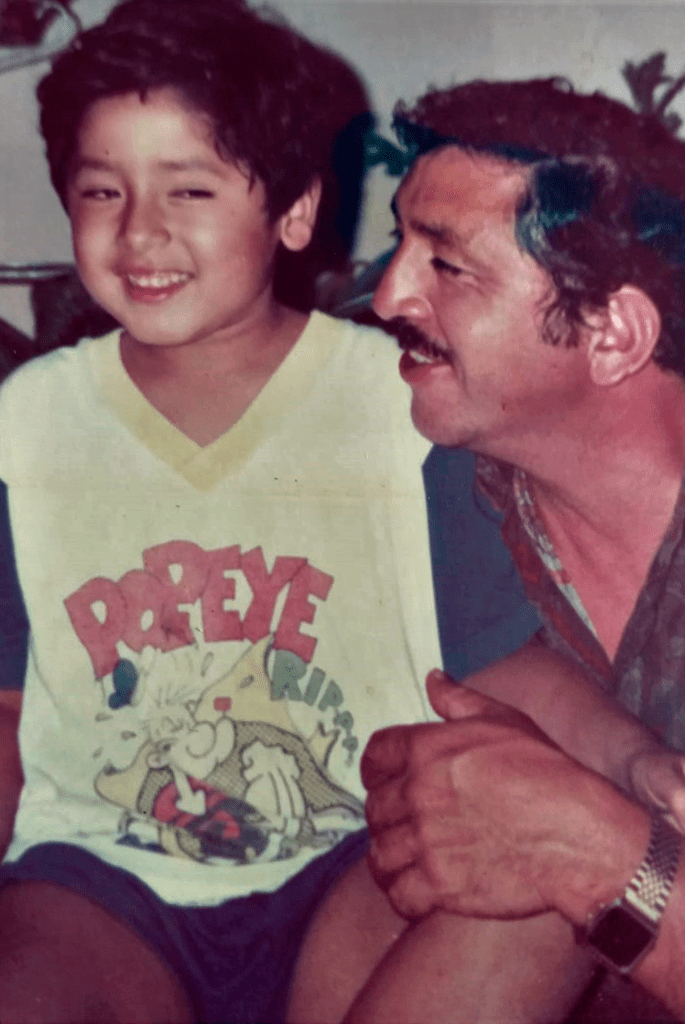

Se vio de pronto a sí mismo un día lunes cualquiera, con un sol de cinco de la tarde en la Plaza de Luriama. Se vio a sí mismo en el parque, rodeado por las viejas casas y refugiándose bajo la sombra de los altos árboles, respirando el polvo que traía consigo el viento. Recordó la costumbre de su padre de llevarlo a ese mismo parque a manejar bicicleta. Recordó cómo le apuraba para que la bajara de la maletera del auto y recordó también su deseo de comenzar a dar vueltas alrededor de la vieja plaza. Para Martín, pedalear era la única forma de cansarse en una ciudad en la que no había mucho que hacer. Además, era una de las pocas actividades que compartía con su padre y solo los días lunes, a veces también los martes. Había crecido con la idea de que eran los únicos días que podía compartir con él, ya que el resto de la semana se la pasaba viajando por trabajo. Nunca, hasta ese día, sin rumbo por las calles de Huacho, se había cuestionado ese hecho.

Al pensar en Luriama, Martín recordó a sus padres caminando alrededor de la plaza, mientras que él, en su bicicleta, iba a toda velocidad ganándole al viento y levantando polvo con sus llantas. Recordó también lo raro que era tenerlos juntos y, lo que era aún más raro, verlos discutir. Sin embargo, logró recordar una conversación tensa entre sus padres. Tensa por el rostro que notaba en ellos y por una pregunta al final de la conversación que él llegó a interrumpir: “¿Cuánto es lo que necesitas para esta semana?”. Así, sin contexto alguno, sin otra información adicional. Al recordar esa pregunta, Martín se detuvo frente a un poste ya no para golpearlo, sino para apoyarse en él e imaginar una conversación entre sus padres. Se preguntó si el fragmento que recordaba se refería solo al dinero, solo a él, o si también a María Luisa.

—Ya te dije que me des tiempo. Falta poco… —le debe haber dicho su padre, con el semblante serio y un lunes cualquiera, a su madre.

—Es que no entiendes. Ya no sé cómo explicarle a Martín que no estás o justificar por qué vienes poco —le debe haber dicho su madre desesperada alguna vez.

—Ya encontraré el momento de explicarle a Martín todo, pero no ahora. Es todavía muy niño. —Parece que no encontró el momento.

—Me dijiste que sería solo un año y que luego podría regresar a Lima. Ya voy aquí cinco. —Al final serían veinte.

—Es difícil también para mí. No tengo problemas en separarme. Es mi hija, María Luisa, quien me preocupa. —Primera verdad que diría, aunque incompleta.

—¿Y no te preocupa Martín? —Reveladora pregunta.

—Claro que me preocupa. Solo dame más tiempo. —Con rostro suplicante tal vez.

—La mamá de María Luisa llama a molestar. Me insulta, dice cosas horribles sobre mí y sobre Martín. No le dejo nunca responder el teléfono para que no se asuste —le debe haber comentado con el semblante triste.

—Dame más tiempo. Lo voy a solucionar. Ahora dime: ¿Cuánto es lo que necesitas para esta semana?

A Martín le dieron ganas de regresar a Luriama, a donde no iba hace casi veinte años. Quería confirmar que ese lugar existía y que sus recuerdos eran ciertos. Le invadió la extraña idea de que había dejado de existir al ser el fruto de una mentira, un hijo negado, un escondido. Aceleró el paso, llegó a una esquina aún cercana a su casa y esperó a que llegara un taxi. Diez minutos después apareció uno. Agitó la mano para llamarlo y lo abordó sin preguntar el costo de la carrera. Se dirigió a Luriama. Necesitaba llegar allí rápido para encontrar respuestas de su padre ya muerto.

Treinta minutos después se encontró con la misma plaza, las mismas casas, la misma iglesia, los mismos árboles y el mismo polvo en el viento. Se sentó en una de las bancas (las recordaba iguales: de un verde casi despintado y al borde del colapso). No sabía muy bien qué esperar. Se dio cuenta de que era la primera vez que visitaba Luriama sin su padre y esta vez no era para dar vueltas en bicicleta, aunque tampoco imaginó lo que terminaría sucediendo.

Pasó una hora sentado en silencio, y justo cuando estaba a punto de comprender que no tenía ya sentido preocuparse y seguir pensando, martirizándose, sintió que si comenzaba a hablar alguien le respondería.

—¿Tienes algo que decirme? —preguntó Martín serenamente a su padre.

—Sí, pero no sabría por dónde comenzar —respondió su padre a través del viento. A Martín le pareció que estaba triste.

—¿Quién es María Luisa? —Pregunta necesaria solo para reconfirmar lo ya sabido.

—Veo que ya sabes sobre ella. Es mi hija. La tuve poco tiempo antes de que tu nacieras, por eso es solo meses mayor que tú, pero eso ya lo sabes. Siempre quise contarte sobre ella. Siempre quise contarle a ella sobre ti, pero no pude, me faltó valentía, me faltó cara, como dicen. Es algo con lo que he vivido siempre. Incluso muerto siento que no puedo partir sin arreglar todo —dijo sereno su padre.

—¿Sabe ella que existo?

—No, no lo sabe, al menos no que yo sepa. Tal vez hizo lo mismo que tú, solo que no buscó explicaciones —respondió su padre, con la misma seguridad de antes.

—¿Mi mamá sabía todo o también le mentiste a ella? —Más preguntas con respuestas que ya conocía.

—Sí, siempre lo supo. Me creyó siempre, y si lo hizo fue porque nunca le mentí. Yo quería mucho a tu mamá, pero no supe cómo manejar las cosas y luego el tiempo pasó. —En ese momento Martín pensó que no quería más justificaciones sentimentales—. Ella siempre me esperó y yo siempre le fallé. Como te dije, no tuve la fuerza. Creo que en el fondo ella sabía que tú nunca serías el único y así lo aceptó. Es cierto que yo quería estar con ella siempre, pero no podía dejar a mi familia. —En ese momento se notó cierta vergüenza en el rostro del traslúcido padre de Martín.

—¿Y yo no soy tu familia? —preguntó Martín, buscando la mirada de su padre.

—Lo eres. Eres mi único hijo varón y te quiero, siempre te he querido —respondió, dirigiendo hacia él la mirada más sincera que alguna vez Martín haya visto.

—¿En verdad me has querido? —preguntó Martín con la mirada de un niño.

—Claro. ¿No recuerdas acaso cómo te enseñé a manejar bicicleta en este mismo parque? Recuerdo que en una sola tarde agarraste confianza para dar toda la vuelta, y que cada vez ibas más rápido. Puedo oír aún tu voz gritando “¡Mírame, papá! ¡Mírame! ¡Voy muy rápido!”.

—Sí, lo recuerdo. ¿Te acuerdas qué era lo único que me hacía falta para calmarme cuando me caía, o cuando estaba ya aburrido y quería regresar a la casa?

—Solo bastaba que te comprara un anticucho y una gaseosa. Nada más. Siempre fuiste comelón. ¿Ves? El que no hayas sido el único no quiere decir que no te haya querido.

—Es cierto, pero a veces me pregunto si no fue todo mentira, si no fue toda una gran obra tuya y nada más.

—¿Por qué pensarías algo así?

—¿Por qué trajiste a mi mamá a Huacho? —preguntó Martín, ahora mirando de frente.

—Pensé que sería más sencillo —dijo su padre con voz armoniosa y serena.

—¿Más sencillo? ¿Escondernos? Más sencillo para ti seguramente. —En tono de reclamo afirmó Martín.

—Sí. Martín, en la vida uno se la pasa queriendo hacer las cosas bien, pero a veces a uno solo le alcanza para hacer las cosas mal. Yo tenía una hija, no quería dejarla. Tenía una esposa, tampoco quería dejarla. Tenía a tu mamá, te tenía a ti, y tampoco quería dejarlos. Quise hacer todo bien, no quería fallarle a nadie. Realmente pensé que sería solo un tiempo, que encontraría la fuerza para estar con tu mamá y cumplir mis promesas, pero nunca pude y el tiempo terminó ganándome —dijo su padre, nuevamente buscando comprensión.

—¿Realmente consideras que no me dejaste? Yo no creo que hayas querido alguna vez cumplir tus promesas, o hacer las cosas bien. Solo te tuve los lunes, aquí mismo. Me pasé la vida pensando que trabajabas mucho, que solo viajabas. A veces llegué a pensar que en una de esas ya no volverías, pero no faltaste ni un solo lunes hasta tu muerte. Las contadas veces que viajé a Lima nunca pude verte, ni conocer a tu familia. Mamá decía que el estar con ella te había generado problemas y que por eso se habían distanciado. Mamá hasta me convenció de no ir a tu velorio. Dijo que tu familia se encargaría de todo, que no se llevaba bien con ellos y que ella no podría soportarlo. Yo le creí. Hasta el final ella te protegió. La verdad, no creo que quisieras hacer las cosas bien… —Al mismo tiempo que pronunciaba esas palabras, Martín se daba cuenta de que, a veces, uno acepta las como son, como suceden, sin cuestionarlas, y que mientras más tiempo pasa sin que las cosas ocupen su real espacio, sin que sean lo que realmente son, más se convierten en una mentira.

—No puedes decir eso. Tendrías que haber estado en mi lugar. —Al mismo tiempo que el viento en Luriama comenzaba a traer más polvo, la voz de su padre se hacía más débil.

—Si hubieras querido hacer las cosas bien, no hubieras engañado a tu esposa, no le hubieras mentido a tu hija. Si hubieras querido hacer las cosas bien, les hubieras contado de mi existencia y a mí la de ellas, sin importar las consecuencias. A veces, para hacer las cosas bien, uno tiene que pasarla mal. Si mi mamá hubiera querido hacer las cosas bien, no hubiera aceptado tu trato, no hubiera aceptado el destierro en Huacho o, en todo caso, de haberlo aceptado al inicio, se hubiera dado cuenta de que era una situación insostenible. Aquí nadie hizo el menor intento por hacer las cosas bien. Tú solamente nos trajiste aquí para ocultarnos y nos visitabas no por amor, sino para asegurarte de que siguiéramos aquí enterrados. Eras un vigilante de tus propias mentiras.

«en la vida uno se la pasa queriendo hacer las cosas bien, pero a veces a uno solo le alcanza para hacer las cosas mal»

—Hijo, es posible que al final me haya convertido en eso y es posible que al final todo sea como tú dices que es, pero yo nunca quise que fuera así. Eso pasa cuando no afrontas la vida: las consecuencias te persiguen hasta después de la muerte.

—Papá, yo creo que tengo mucho de ti. Siempre lo he creído. Te voy a confesar algo que a nadie le he dicho aún. Voy a ser papá y la verdad es que no quiero serlo. Me enteré de eso hace una semana y justo por eso me acordé de ti hoy en la mañana. Siempre me acuerdo de ti, pero hoy te recordé más que otros días. Me puse a pensar que disfrutaba mucho el tiempo contigo, aunque no nos viéramos mucho. Me puse a pensar en este parque y en todos los momentos que pasamos juntos. También pensé en el extraño trabajo que te tenía siempre lejos y en tu familia, a la que no conocí jamás. Todo eso me hizo pensar “¿Me habrá querido mi papá, o en algún momento habrá sentido lo que yo ahora, que no quiero ser padre?

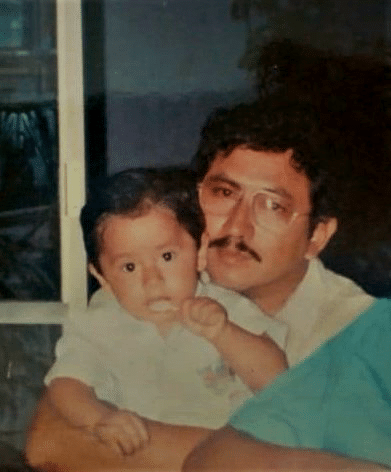

—Hijo, si debo decirte la verdad, pues antes de la alegría por saber que tu mamá estaba embarazada, sentí preocupación y terror. Temía que todo se derrumbara.

—Dime, si hubieras podido evitar que naciera, ¿lo hubieras hecho?

—Sabes que siempre creí en Dios y tuve fe.

—¿Lo hubieras hecho?

—Sí, pero viniste y te quise desde que naciste. ¿Sabes? Siempre esperé un reclamo de ese tipo de tu parte. En el fondo siempre supe que me reclamarías esto y con justicia.

—Soy tu hijo no deseado.

—Como el tuyo en este momento, pero te equivocas.

—¿Y qué hago entonces con este sentimiento, con esta idea, con este terror de no querer ser padre, de no querer a mi propio hijo?

—Martín, a pesar de todo, te conozco. Es imposible que no quieras a tu hijo. Asume esa idea como ajena, como mía.

—No te entiendo.

—Como tú mismo dijiste: la verdad siempre estuvo allí, solo que no la viste. Es momento de que la veas, la asumas y luego la dejes ir. Es hora de que nos dejes ir.

—¿A qué te refieres con eso?

—Haz lo que yo no hice. Afronta la vida, afróntalo todo. Por muy bueno que haya sido contigo, igual fui un mal padre. Trágate el miedo y comprende que, ese que no quiere ser padre hoy, es el mismo niño de hace veinte años que en el fondo sabía que su papá no era solo su papá, sino también de alguien más. Déjanos atrás y no regreses por más respuestas, por más explicaciones.

—No podría dejar atrás a mi mamá.

—Tu mamá ya dejó la casa. Está por llegar aquí en cualquier momento. Nos habíamos prometido estar juntos y ya puedo sentir que está en camino.

—¿Qué debo hacer yo?

—Regresa a Lima y no mires atrás.

Martín se levantó de la banca y caminó hacia la esquina de la iglesia. Esperó diez minutos a que apareciera un taxi y lo tomó sin preguntar el costo de la carrera hacia la terminal de buses. Había decidido regresar a Lima.

Poco tiempo después, la madre ocupó el lugar de Martín en la banca junto con su pareja, nunca esposo. Se miraron fijamente y así permanecieron mientras el viento traía el polvo que comenzaba a enterrar las bancas y, minutos después, impedía ver la vereda. Las hojas de los árboles dejaban pasar la luz entre ellas y el armonioso sonido del viento llegaba a los oídos de Martín, que notaba cómo sus latidos se calmaban mientras abordaba el bus de regreso a Lima. Las casas en Luriama comenzaban a derrumbarse por la presión de la tierra, lo mismo que la iglesia y los, hasta hace poco, eternos árboles. Sus copas ya casi no se veían. De los caminos que recorrió Martín en bicicleta, no quedó rastro.