Navidad: tiempo de paz y felicidad. Mesas copadas de platos, cubiertos y copas. Madres trozando pavos y lechones. Padres abriendo botellas de champaña. Niños pasándose tazones llenos de ensalada y puré de manzana. Tíos y tías riendo. Abuelos y abuelas abrazando sus tazas de chocolate caliente y comiendo panetón. Imágenes que se nos viene a la mente cuando observamos que el 24 de diciembre está cerca. Sin embargo, no siempre es así, no en todas las familias inunda la alegría. En ocasiones, el destino es caprichoso y decide brindar lecciones en los momentos más inoportunos, como Rubén nos lo relata.

Mala nueva

10:30 p. m.

Congestión vehicular.

10:40 p. m.

El limpia parabrisas de mi auto se agita desenfrenadamente.

10:55 p. m.

Mi vista se nubla, las manos me sudan y los latidos de mi corazón hacen eco en mi cabeza.

11:05 p. m.

Solo distingo esferas luminosas de color verde y rojo delante y detrás de mí. La respiración me falta a pesar de que estoy con el aire acondicionado encendido al máximo. Mi garganta está seca: tragar saliva me duele. Los nudillos se me han adormecido. Relajo las manos, aflojo las muñecas… Este volante es demasiado pesado.

Estaciono. Apago el motor. Trato de salir del auto, pero las piernas me tiemblan. “Necesito un trago” pienso. Alzo la vista y aparece ante mí, como si de una enorme ola se tratase, ese edificio ancho y despintado, de pocos amigos, luces pálidas y almas deambulando. Los fantasmas que asoman por sus ventanas me miran.

Sonrío sin siquiera curvar los labios. Se parece a esa ola que monté hace unos años en Pico Alto. ¿Qué altura tendría? ¿Cinco metros? Mis rodillas no han dejado de sacudirse al igual que aquel día que me bajé aquella ola, aunque hoy no es ese día. Esta mole de hormigón, a la que le pusieron de nombre “Hospital Edgardo Rebagliati” me caerá encima, me hundirá y me golpeará contra el arrecife de mis miedos. De eso estoy seguro.

Mi móvil tiene veinte llamadas perdidas. No sentí ninguna. Entra la llamada número veinte y uno:

—¿Dónde estás?

—Acabo de llegar, ¿ya están adentro?

—¡Apúrate! El doctor quiere hablar con nosotros. Su rostro no pinta nada bien… Creo que es lo que habíamos conversado.

—No te adelantes a suponer cosas.

—¡¿Y qué diablos quieres que suponga?! ¡Esto ya se ha convertido en un maldito cliché! ¡Tenía que ser hoy, justo hoy!

La oscuridad y la pestilencia del largo pasadizo al pasar la puerta de emergencia me es familiar, pues muchas veces he transitado por aquí, muchas amanecidas he orado y maldecido, aunque nunca llorado.

«Sus manos temblorosas, callosas, arrugadas y adoloridas por las agujas, sostienen en forma de cono un ejemplar de la biografía de Valdelomar, algo bizarro que le regalé por su cumpleaños».

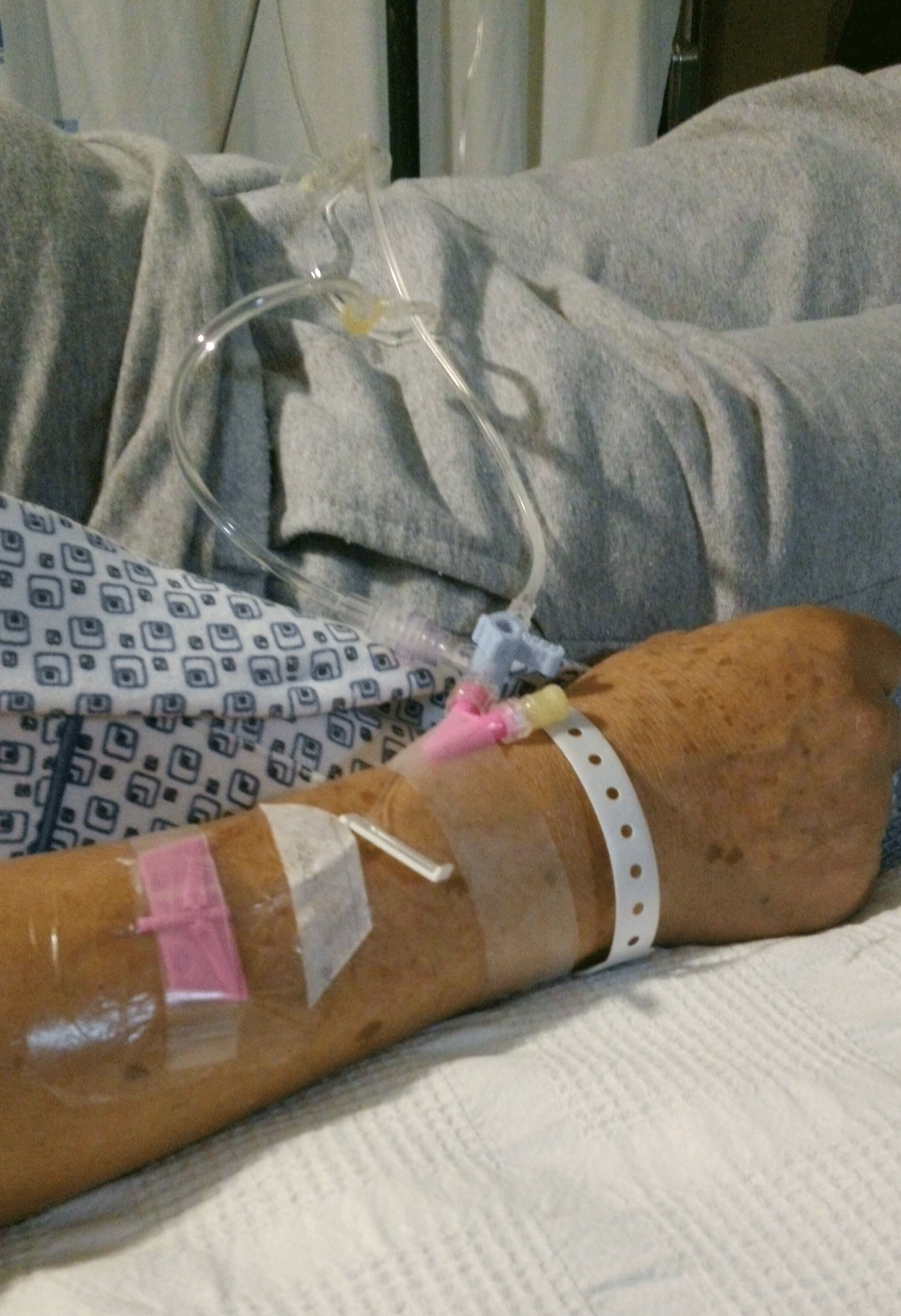

Mi papá me recibe con una sonrisa retorcida, de labios pálidos y ojos hundidos. Sus ojeras negruzcas contrastan con la camisa amarilla de cuadros verdes que trae abotonada hasta el cuello. Rematan su atuendo un pantalón de buzo afranelado azul, desgastado, de esos que conseguimos en el mercadillo del barrio, unas sandalias con un par de medias polares (esas medias son mías), y un gorro lleno de manchas de pintura seca que alguna vez fue blanco. Sus manos temblorosas, callosas, arrugadas y adoloridas por las agujas, sostienen en forma de cono un ejemplar de la biografía de Valdelomar, algo bizarro que le regalé por su cumpleaños.

Él detestaba las novelas gráficas. Decía que eso no era literatura, que era cosa de hippies y vagos, de personas que no fueron capaces de escribir algo y por lo tanto debieron recurrir a lo fácil de la caricaturización: un discurso hacia mi persona que me sabía de memoria.

La placa radiográfica de los pulmones de mi papá se asemejaba a alguna imagen del test de Rorschach. Se suponía que algo debíamos ver, pero no lo veíamos, y es que eso era: no había nada.

Metástasis generalizada.

Noche amarga

Por segunda vez, en menos de cuatro meses, escuchaba esas palabras. Y como si de una broma cruel se tratase, apenas el doctor las pronunció, empezaron a estallar a los lejos bombardas y cohetones, ruidos secos de sirenas y cláxones, bullicio y festividad, alegrías y promesas. Los médicos en turno se abrazaron e intercambiaron sonrisas y chistes malos. Nadie más se inmutó. El recinto abarrotado de cráneos impávidos sin cabello siguió mirando la TV. Mi papá se encogió de hombros, acurrucándose sobre la silla de ruedas oxidada, apretando el chal que llevaba en los hombros que alguna vez fueron anchos. Nos miró con ojos brillantes y en el epílogo de un absurdo, en la aberración de lo ridículo, nos dijo: «Feliz Navidad, chicos».

Volvimos a casa luego de un calvario interno. Muchas veces miré a mi hermano por el espejo retrovisor, pero no pude distinguir bien su rostro, ya que las sombras no ayudaban. Me pareció verlo llorar todo el camino. Mi papá no dejaba de repetir que solo era una fiebre pasajera, una cosa de inicios de verano, que estaría bien en un par de días y que podríamos hacer el viaje en camioneta que yo le había prometido. Me contaba lo que había estado leyendo acerca de los lugares que visitaríamos, de las ganas que tenía de acampar cerca de un río, de tocar hielo, de “dejarse llevar” por la carretera, de olvidarse de todo y de que ahora sea yo quien le enseñase a “vivir”.

Ya sentados alrededor de la mesa, solo los tres, mi papá quería festejar la Navidad. ¡Era Navidad! El pavo estaba horneado, había vinos en la despensa, la mesa estaba puesta, e incluso había unas servilletas con estampado de renos que él había comprado, pero que no había podido desempaquetar porque se había sentido muy afiebrado y lo había llamado a mi hermano para que lo llevase al hospital, de eso ya unas cuantas horas atrás.

Abrimos un par de vinos. Él no bebió mucho. Yo libé casi todo el contenido. Mi hermano era un autómata sentado alrededor de la mesa que nos quedaba ya grande, en una sala enorme, en una casa gigante, ante un mundo que en poco menos de veinte días se nos iba a hacer desmesurable.

Mi hermano y yo, bajo promesa lacrada, nunca le dijimos a mi papá que el médico le concedió dos, tal vez tres, semanas más de vida. Mi hermano optó por retirarse a su casa: sus hijos aún lo esperaban despiertos.

Vínculo

Me quedé con mi papá en la habitación del primer piso que se acondicionó para él. Era algo minimalista y espiritual: una cama unipersonal, una mesita de noche con una pila de libros, una lámpara incandescente, una legión de santos enyesados en la ventana, un sillón pequeño para las visitas y unas cartas escritas a mano de sus pacientes y alumnos que deseaban su recuperación. Casi nunca nos habíamos quedado solos, no desde que era un niño. Los traslados a la quimioterapia, las sesiones de hierbas milagrosas, los rezos eufóricos de las hermanas de no sé quién y las maratónicas sesiones con brujos maleros y encantadores de almas no contaban, ya que siempre había habido personas en ellas.

Entonces, recurrimos a los que más nos unió: los libros. Retomamos un juego que hacíamos cuando yo era niño. Él nombraba un personaje principal y yo tenía que adivinar de qué libro era. Si acertaba, yo hacía lo propio, pero con un grado más de dificultad, trayendo a mesa personajes secundarios, nombres de mascotas o hechos que ocurrieron en tal o cual novela o cuento. La batalla de los sinónimos y antónimos, nuestras posturas religiosas y políticas, la muerte, el aborto, mujeres, experiencias de nuestras vidas que hasta esa noche desconocíamos del uno y del otro… ¡Vaya que fue divertido!

Se durmió como a las seis de la mañana. Yo salí de casa conociendo un poco más a aquel hombre, no como papá, sino como alguien que vivió lo que yo vivo ahora.

Hasta luego

Dos días después volvimos a ingresar a Emergencias.

Esta vez fue solo de ida. Nunca le dije muchas cosas que quise decirle, y estoy seguro de que a él también le faltó tiempo para decírmelas a mí, pero fui yo quien estuvo ahí para coger su mano y abrazarlo, acompañarlo y decirle al oído que después de todo, eso de la muerte no es tan malo, que en otras culturas es considerado una fiesta y, sobre todo, que donde esté, no se ponga tan cómodo porque en cualquier momento le daría el alcance para seguir sacándole «canas verdes» como cuando era adolescente.

La máquina conectada a su ritmo cardiaco emitió su último y prolongado «bip». Inmediatamente pensé en mi mamá, quien se había adelantado en ese viaje tres meses atrás y curiosamente recordé a Platón, el filósofo griego, y a su historia, la cual dice que en la antigüedad el hombre poseía cuatro brazos, cuatro piernas, una cabeza y dos rostros, y que así era perfecto. Tan perfecto que se atrevió a desafiar a los dioses, por lo que Zeus, el dios supremo, temeroso de que los hombres pudieran ocupar su lugar, lanzó un rayo sobre ellos, dividiéndolos en dos.

Por eso, en la actualidad se dice que el hombre y la mujer andan por la vida buscando su otra mitad.

Bueno, finalmente creo que mi papá y mi mamá pudieron juntarse una vez más para desafiar a Zeus.